昔むかしのお話。

江戸時代の紀州、和歌山。

このお話はこの地で、世界で初めて麻酔薬を使って手術をして、多くの患者の命を救ったお医者さん『華岡青洲』とその家族のお話です。

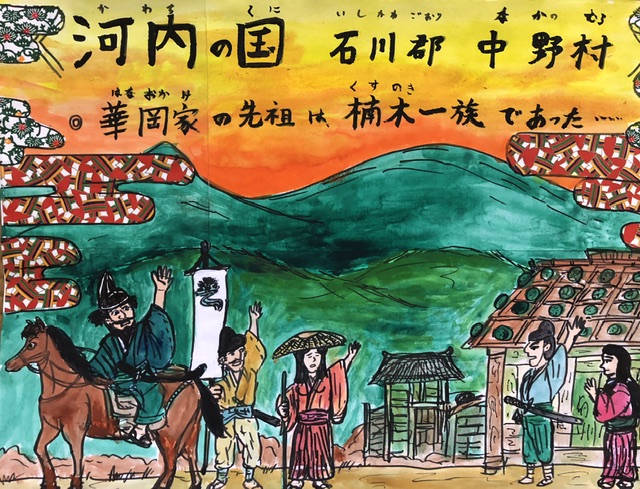

さて、まずは『華岡家』のご先祖様(ルーツ)のお話から・・。

華岡家は、ずうっと昔から和歌山で暮らしていたのではありません。

その昔、華岡家の先祖は大阪は『富田林』は(中野村)という所で暮らしていました。

この家は、河内の国、楠木正成という武将の一族だったのです。

・・がしかし、戦さで楠木家も滅び、一族で和歌山へと引っ越したのです。

そこで、この先祖はお医者さんを始めました。

この物語の主人公、華岡青洲はその子孫なのでした。

和歌山の(平山、今の紀州市)で、医院を開業した華岡家でしたが、田舎の医院でもあり、華岡家は家族も多く大変貧乏でした。

医者の父と母、そして長男の青洲(子供の頃は雲平と呼ばれていました).、そして妹たちや弟などの大家族でした。

(和歌山県・華岡青洲宅・春林軒)

つづく

[管理用]

[管理用]

記事一覧

※画像をクリックすると拡大されます。

紙芝居:『華岡青洲(はなおかせいしゅう)物語』(その1)

親鸞聖人ゆかりの地、茨城県に行って来ました

親鸞聖人ゆかりの地、茨城県に行って来ました。

新幹線で東京へ、そこから特急列車で水戸駅へ。

大洗ホテルで一泊しました。

目的は、親鸞聖人が油の乗りきった40代から60代まで居られた茨城県の笠間市(稲田御坊)です。

立派で風情のある稲田御坊。お寺の方にお庭の銀杏をお土産に頂きました。

そしてタクシーを飛ばして、コロナで断念していたもう一つの目的地、山伏(弁円)のゆかり寺『大覚寺』へ。

(弁円像*ご住職の許可をもらって写真を撮りました)

山伏弁円(べんねん)は、念仏布教をやめさせようと親鸞聖人の命を狙いますが、逆にお聖人に感化され弟子になり、こちらを浄土真宗のお寺にします。

僕は3年ほど前に、現地取材もせずに「弁円」の紙芝居(182作目)を描いたので、悔いが残っていました。今回ようやく悲願が達成しました。弁円さんの木像にお参りさせて頂きました。

ご住職さま、貴重な像や資料を見せて頂き有難うございました。合掌

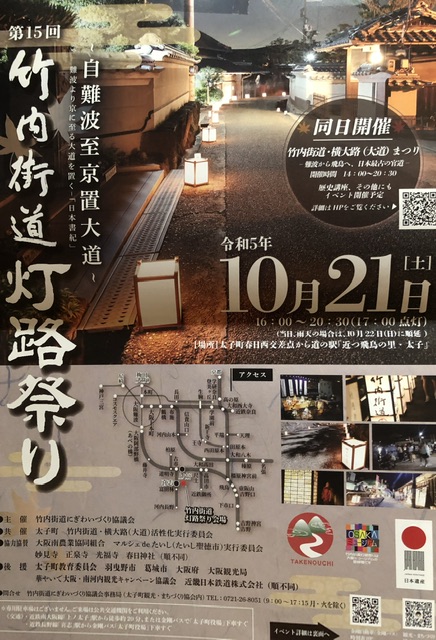

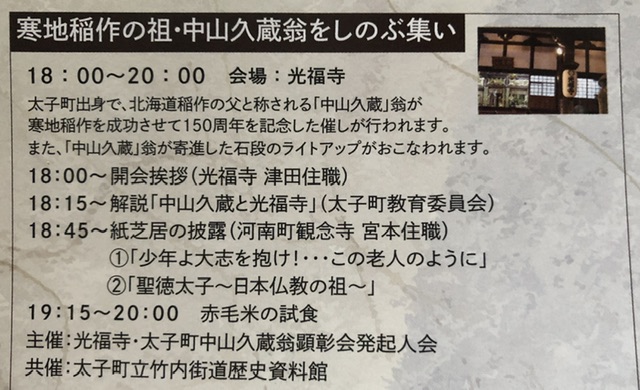

第15回『竹内街道灯路祭り』in光福寺様・中山久蔵翁をしのぶ集い

(ライトアップされた光福寺様)

大阪府太子町で、10月21日の夕方から夜にかけて、『竹内街道灯路祭り』が行われた。

その中のイベントの一つとして、浄土真宗光福寺様で、「寒冷稲作の祖・中山久蔵をしのぶ集い」があり、僕はその『中山久蔵さんの生涯』と『聖徳太子』の紙芝居をさせて頂いた。

(中山久蔵さんの紙芝居)

(聖徳太子の紙芝居)

(赤毛米の試食会)

イベントは、光福寺の津田住職のご挨拶から始まり、太子町教育委員会の方の解説、そして僕は最後、紙芝居の披露で内容は進んだ。

そして、最後は北海道・赤毛米の試食があり、盛り沢山の内容であった。

楽しいイベントでした。光福寺さま、関係各位の皆様、お世話になりました。ありがとうございました。合掌

令和5年・観念寺報恩講法要

『竹内街道・灯路祭り』への出前紙芝居

富田林光盛寺様の報恩講法要

本日、富田林光盛寺様の報恩講法要にお招き頂き、紙芝居法話をさせて頂いた。

富田林市内のお寺の報恩講法要への出講は、久々で緊張した。

又、約1時間半のお話時間は、体力知力が持つかなとも思ったが、なんとかいけた‥かなと思う。

でも報恩講なので[親鸞聖人]に関わるお固い紙芝居ばっかりで、もう少し面白い説話を入れてもよかったのではないか?‥と思った。‥が今回は、直球真面目勝負で紙芝居をさせていただきました。

紙芝居は『親鸞様がゆく〜お聖人の御一生』、『北御堂ものがたり』、『正信念仏偈の話』、『白骨の章の話』の4本でした。

御門徒の皆様、肩凝りませんでしたか?すんませんでした。合掌

記念の220作目紙芝居は『大阪・北御堂ものがたり』

(作成中)

現在、記念の220作目の紙芝居を作っている。

題名は『大阪・北御堂ものがたり(仮題)』と名付けた。

ストーリーは‥、大阪の天満にあった本願寺が、豊臣秀吉の命令によって京都への強制引越し。‥後に残った場所に大阪商人達の力によって『北御堂(津村別院)』が建てられ、繁栄と火災、空襲などを経て、現代に至るまでを描いた作品(133作『石山合戦始末記』の続編)にしようと思っている。

大作になると思っているので、少々完成までお時間を頂きます。合掌

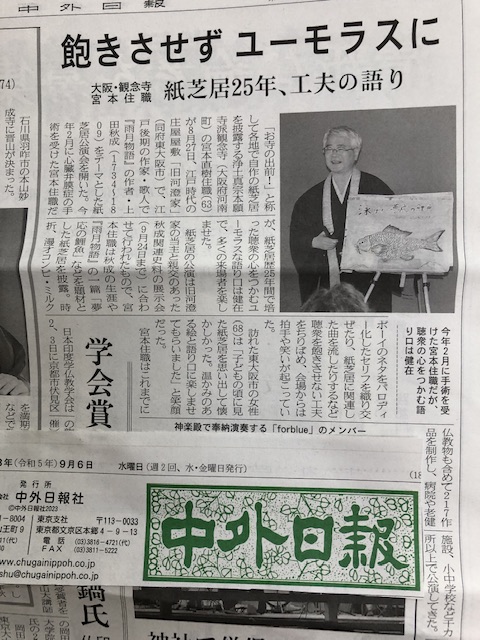

本日、宗教新聞『中外日報」に掲載されました。

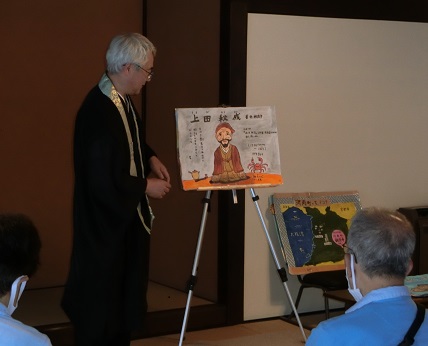

本日、宗教新聞『中外日報』に、先日の[郷土の人々紙芝居公演会]の模様が掲載されました。

‥ちょっと文面を読んで見ますね。

「‥今年2月に心臓弁膜症の手術を受けた宮本住職だが、紙芝居歴25年間で培った聴衆の心をつかむユーモラスな語り口は健全で、多くの来場者を楽しませた。

紙芝居の公演は旧河澄家の当主と親交のあった上田秋成関連史料の展示会(9月24日まで)に合わせて行われたもので、住職は秋成の生涯や『雨月物語』の一遍「夢応の鯉魚」などを題材とした紙芝居を披露。時折、漫才コンビ・ミルクボーイのネタをパロディ化したセリフを織り交ぜたり、紙芝居に関連した曲を流したりするなど聴衆を飽きさせない工夫をちりばめ、会場からは拍手や笑いが起こっていた。‥」

こんな感じで、写真付きでいっぱい公演模様を掲載してくださいました。

ありがとうございました。合掌

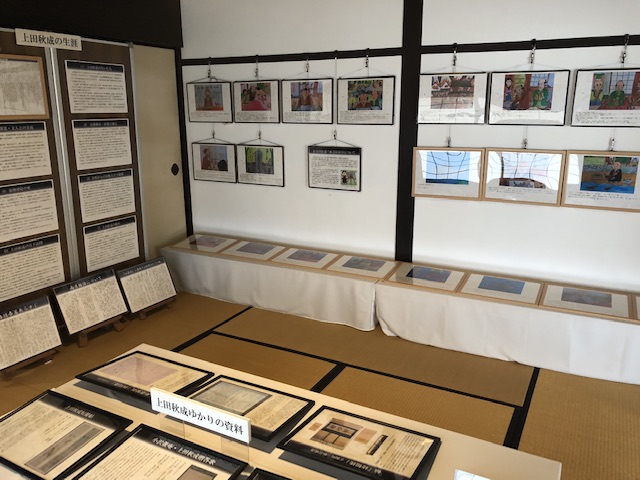

東大阪市:旧河澄家『郷土の人々 紙芝居公演会』〜上田秋成と木村蒹葭堂

今年も東大阪市の『旧河澄家企画イベント』として、[郷土の人々 紙芝居公演会]を開いて頂いた。

(旧河澄家)

今年のテーマは『上田秋成と木村蒹葭堂』。

江戸時代後期の文化偉人たちである。

この河澄家と上田秋成は深い縁があって、こちらで、秋成は煎茶などを楽しんだ。

その秋成自作の煎茶道具などの品々の展示もして下さっている。

いわば豪華な展覧会だ。

その歴史の舞台で、僕は紙芝居をさせて頂いた。

『何という光栄な事であろう!』と秋成ファンの僕は心から喜んで紙芝居をお集まりの観客の皆さんの前で披露した。

ああ、江戸時代のゲゲゲの水木しげる先生、いやホントに性格から何から何まで秋成さんと、作風がよく似ている‥と思っている。

このような機会を頂けて、旧河澄家スタッフの皆さま、本当にありがとうございました。合掌