父の許しを得て、出家得度した中将姫は尼になり、懸命に當麻寺で修行をしました。

そして姫は修行の中、「私、本当の阿弥陀様に会いたい!そして極楽浄土の世界が見てみたい。」と思うようになりました。

そんな時、一人の見知らぬ年老いた尼さんが、突然尋ねて来ました。

そして彼女は「本当の阿弥陀様に会いたいなら、蓮(ハス)の糸を集めて、想像して、仏の曼荼羅世界を織りなさい。」と言って消えました。

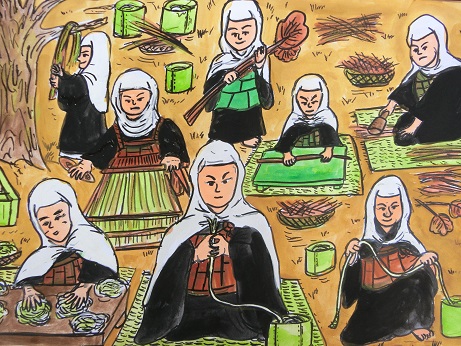

それから、姫は何かに憑かれたように、蓮の茎を集めて曼荼羅を織り始めました。

「でも、とても手が足りない。一人では無理だわ」と、思っていたら、どこからともなく、7人の小人ではなく、25人の尼さんたちが歌いながら現れました。

『ハイホー!ハイホーハイホー!・・じゃ無くて、お寺参りは奉拝(ほうはい)だわ!じゃみんな歌うわよ!ほうはいー、ほうはいー、お寺参り〜、私たち手伝うわー、ほうはーい!・・姫っ、曼荼羅作りを私たちにも手伝わして下さ〜い。」と明るく賑やかな尼さん軍団が、中将姫を手伝いはじめたのでした。

そして、當麻寺の曼荼羅(マンダラ)は、ついに完成しました。ハイホー!ではなくほうはーい。つづく

※御朱印帳に、書く言葉は「奉拝(ほうはい)」と書くのです。ハイホー!ではなく、ほうはーい!つづく 次回最終回

(中将姫が曼荼羅を編んだ場所といわれる二上山)by大阪府太子町

(ハスの糸を掛けた木の跡)by奈良県葛城市「石光寺」

[管理用]

[管理用]

記事一覧

※画像をクリックすると拡大されます。

紙芝居:『新・中将姫』(その4)

紙芝居:『新・中将姫』(その3)

そして家来は、中将姫を自分の妻に頼み、奥深い山の中に内緒で匿ってもらう事にしました。

・・やがて月日は流れて、中将姫は16才になりました。

一方悪?妻から「中将姫は、良からぬ家来と駆け落ちして居なくなりました」と聞いていた父の豊成は、寂しさを紛らわす為に、山へ狩に出掛ける事が多くなっておりました。

そんなある日、偶然、豊成は狩の途中の山小屋で中将姫と再会したのでした。

「姫!そなたは生きていたのか?!」と、豊成が言うと、中将姫はこれまでのいきさつを全て話しました。

そして父は娘に謝り、親子は一緒に屋敷に帰る事にしたのでした。

この知らせに、豊成の妻は驚きました。

「なっ何!中将姫が帰って来ると!?・・もはやこれまで、私は逃げるわ!」と言って、荷物をまとめて屋敷を急いで飛び出したのですが、誤って転び、あの不思議な鏡が割れて、胸に刺さり命を落としてしまいました。

帰って来た中将姫はそれを見て、命の無常さ、因果の応報を悟りました。

そして、父の豊成に思いきって告げました。

「お父さま、私は出家して尼になります。そして、仏様に一生使えます!」と。

そして中将姫は、奈良の當麻寺(たいまでら)で得度し、尼になりました。

この時、中将姫は17才でした。つづく

(當麻寺)

(得度をしたと言われる當麻寺内、中の坊)

紙芝居:『新・中将姫』(その2)

新しい妻(母親)は、中将姫を嫌いました。

それは、中将姫が自分より美しかったからです。

そうです。この妻は自分がこの世で一番綺麗だと思っていたのです。

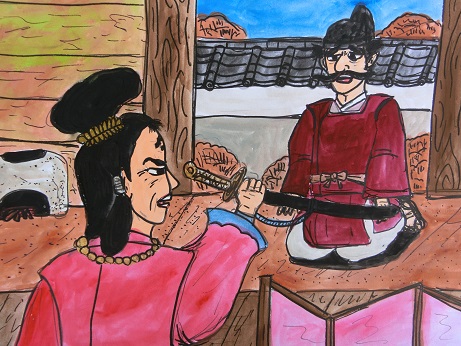

さらに、この妻には秘密があって、毎晩こっそり不思議な鏡に向かって話しをしていたのです。

「鏡よ鏡、教えておくれ。この世で一番美しいのは誰だい?」と。

すると、今までは『はい、それは貴方さまです。』と答えていたのに、最近は『それは貴方様ではありません。貴方の娘、中将姫です。』と答えが返ってくるのでした。

おそらく鏡の声は、中将姫の美しさに対する妻の嫉妬心から出たこころの声だと思われるのですが、この新しい妻は許せませんでした。

「中将姫め!あの子が居なくなれば、この世で一番美しいのは私になるはず!」と、夫が出張で遠方に出かけた後、妻は家来に命じて、

「あの娘を遠くの山まで連れて行って、殺しておしまい!・・この毒リンゴを使って・・ではなく、この太刀を使って!」と言って、一本の刀を渡したのでした。

家来と中将姫は「遠くの山で薬草を取りに参りましょう。」という名目で草深い山の奥に入って行ったのでした。

※(余談ですが、中将姫は薬草マニア、いや薬草研究家博士ちゃんであったとか?これがのちの『中将湯(とう)』という薬の名になったそうです。さらに、お風呂に入れる薬湯にもなっていきました。)

中将姫は頭の良い娘です。

すぐ、家来の様子がおかしい事に気がつきました。

そして、家来がそっと刀を抜いた時、中将姫は言いました。

「貴方は私の母の言いつけで、私の命を奪おうとしているのね。貴方は母の家来だから仕方がないわ。・・でもちょっと待ってちょうだい。私、最近『称讃浄土経』という極楽で阿弥陀様に救われるお経を毎日読んでいるの。このお経を後一回読んでから私を斬ってちょうだい。」と言いました。

そして、中将姫はお経を読み始めました。

その姿を見た家来は、涙ながらに「どうして、貴方様のお命を奪う事ができましょうか。」と刀を納めたのでした。

つづく

(中将姫の墓)by奈良県葛城市

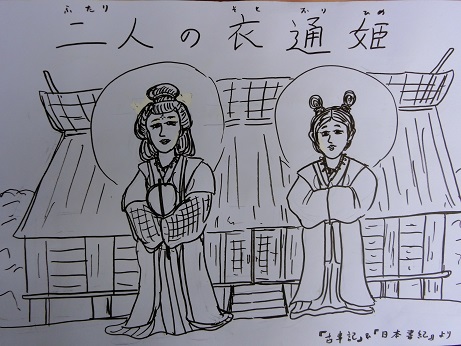

紙芝居:『新・中将姫(ちゅうじょうひめ)』(その1)

明けましておめでとうございます

明けましておめでとうございます。

本年も、ホームページをよろしくお願い致します。

さて、去年から少し体調を崩してしまい、今年は「お寺の出前」の講演を上半期は休まして頂こうと思っております。

本格的に再開するのは、今年の6月頃になるかなと考えておりますので、よろしくお願いします。まだまだ作りたい紙芝居はたくさんあるので、体調を整えて頑張ります。合掌

最新『紙芝居』完成間近!

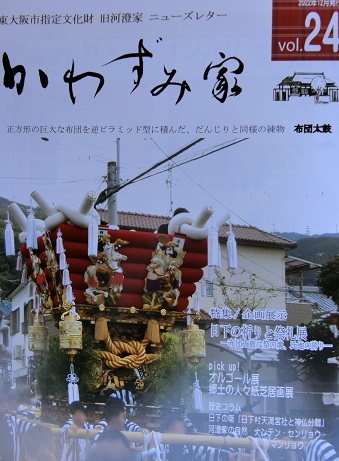

ニューズレター『かわずみ家』に載りました

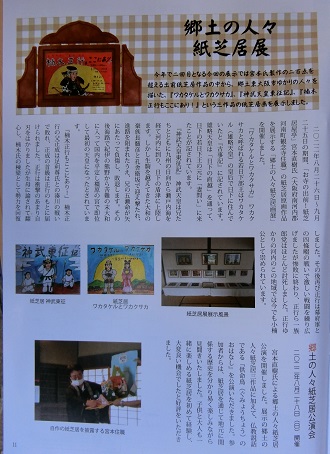

今年の夏から秋に掛けて、東大阪市の「旧河澄家」で行った『郷土の人々紙芝居展』の様子が、『ニューズレターかわずみ家』に載りました。

今年もお世話になりありがとうございました。合掌

久々のブログです

久々のブログです。

少し体調を崩してしまいまして‥

病院で色々と検査をしてました。

見た目は何も変わらないのですが、案外身体は疲れていたようです。

これから、来年に掛けてのんびりゆこうと思います。

でも、紙芝居は作り続けますよ!

現在、完成仕立ての『紙芝居』と制作中の『紙芝居』

現在、完成仕立ての紙芝居と制作中の紙芝居を発表します。

(『新・中将姫』)

まず、出来立てホヤホヤの紙芝居は『新・中将姫(ちゅうじょひめ)』

伝説の曼荼羅姫、中将姫と白雪姫をミックスしたお話。

(『新・身代わり泣き不動さま』)

そして、現在制作中の三本の紙芝居を紹介。

まず、「新・身代わり泣き不動さま」。

この作品は、有名な古典をコメディタッチで描いた物。

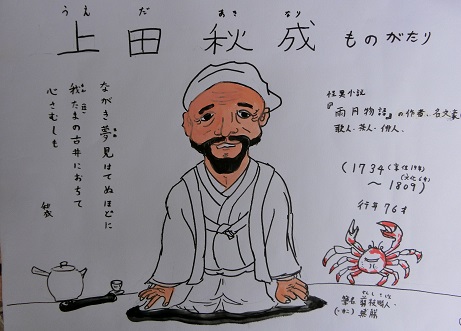

(『上田秋成ものがたり』)

そして、これは「雨月物語」著作で有名な上田秋成の生涯を描いた作品。

すでに文章は完成しています。

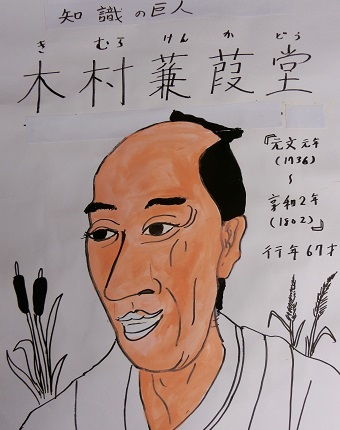

(『知識の巨人 木村蒹葭堂(けんかどう)』)

最後は「知識の巨人 木村蒹葭堂」。「友達出来たー!」とサランラップのCMをそのままやれるような、このような友達の多い人が江戸時代にいたのか!?と思える、僕にとっては羨ましいお人のお話。

これも、文章はもう出来ています。徐々に発表してゆきます!