僕は、小売酒屋の三代目に生まれた。

大学は、仏教の学校であったが、卒業後は後を継いで商人になった。

が、ご縁あって僧侶になり、そしてお寺の住職になった。

その後、仏教法話の一つの方法として、紙芝居を作り出し、気がつけば、お寺やご縁ある場所で演じる紙芝居師になっていた。

紙芝居を演じた場所は、老人施設、震災仮設住宅、ホスピス、病院。看護師研修会、新入社員研修会。子供施設、お寺、キリスト教会、葬儀場、演芸場、保育所。小、中、高等学校、学者塾、地域老人会、地域婦人会、あいりん地区、商店街の店先、動物愛護団体‥エトセトラetc。

どの場所もボンさんの法衣で演じ、受けた場所もあるが、罵声を喰らった場所もある。

作った紙芝居も、仏教の話からキリスト教の話、神道の話。日本昔話から西洋の話まで、面白い話から悲しい話まで、236本(令和6年の段階で)。

‥これも、ご縁。いや御法縁。ボンさんらしくないと言われようが‥悔いはない。いや、紙芝居師をさせて頂いている時は楽しくてたまらん‥です。

これからも、ご縁をもらえれば、時間の許す限り出前させて頂きます。これからも紙芝居法話をよろしくお願い致します。合掌

[管理用]

[管理用]

記事一覧

※画像をクリックすると拡大されます。

商人から僧侶へ‥、そして紙芝居師も兼ねて

紙芝居『歌舞伎のはじまり』(その5 最終回)

紙芝居『歌舞伎のはじまり』(その4)

‥その後、[阿国歌舞伎ロス]になった京の都はどうなったでしょう。

知恵のある?都の商売人たちは、こう思いました。

「女性の肌を露出する踊りが、風紀上良くないのなら、男性が肌を見せるなら良いだろう。」と言って‥、

都の商売人たちは、次に若い超美男の男性を集め、今でいうイケメンの若者を募り、歌い踊らせ芝居をさせました。(‥あまり現代と変わらないような‥?)

これは『若衆歌舞伎(はたまた野郎歌舞伎)』と呼ばれて、大ヒットしました。

‥しかし、これも江戸幕府に目をつけられ『これも風紀上良くない!』と禁止にされてしまいました。

そしてその後、歌舞伎は(お堅い真面目な?)大人の男性だけが、男役、女役を演じる芸能芝居に形を変えて全国に広がり、日本の文化になってゆきます。(幕府の風紀係はもうあまり介入しませんでした‥)

さらに、阿国歌舞伎から、もう一つ新しく分派した商売がありました。それは‥.つづく

紙芝居『歌舞伎のはじまり』(その3)

やがて、その『阿国』の噂を聞いた時の二代将軍[徳川秀忠]は、「その京の都で人気の踊り子、阿国とやらのかぶく踊りを是非、お城で見てみたい!」と所望し、呼びつけて観覧しました。

‥が、(超まじめ人間)秀忠は、その阿国が肌や素足を露わにし、髪を振り乱し踊る姿を見て、「‥徳川幕府がこれから築いてゆく社会の風紀に、この踊りの芸は良くない!」と、阿国歌舞伎を禁止にしてしまいました。

‥落ち込む阿国。そしてその後、彼女は都から忽然と消えてしまいます。

それから、阿国はどうなったでしょう?

‥おそらくこれは想像ですが、阿国は故郷の出雲に帰って、静かに余生を過ごし亡くなったと考えられます。

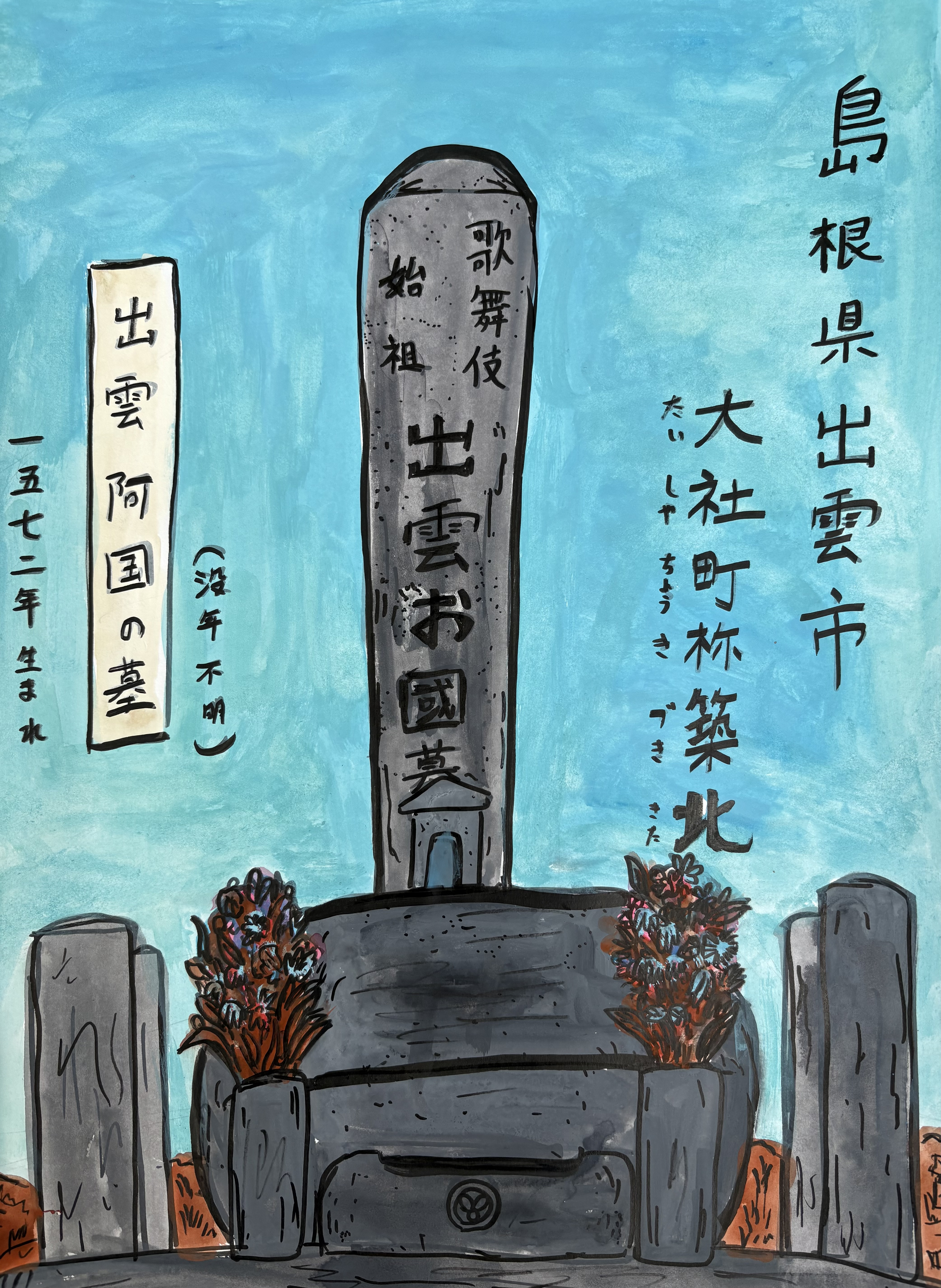

現在、島根県出雲市に、[歌舞伎始祖]として阿国のお墓が建っています。つづく

紙芝居『歌舞伎のはじまり』(その2)

‥時代は[徳川時代]に移ります。

そして、阿国は恋をします。

その相手は[名古屋山三(なごや・さんざ)]という、彼も天下一派手な[かぶく侍]でした。

阿国と山三のカップルは、あっという間に都中のうわさの人気者になってゆきました。

‥しかし、その幸せもつかの間、恋人の山三は侍同士の争いに巻き込まれ、亡くなってしまいます。

阿国のショックは、それは大きいものでした。

その悲しみを癒やす手立ては、やはり踊る事しかありません。

阿国は悲しみを忘れようと、必死になって踊りました。

そんなある日、阿国は恋人[山三]の霊が乗り移ったかのように、彼の形見の刀を持ち出し、彼の十字のロザリオを身につけ扇子を片手に、狂ったかのように髪を振り乱し、[山三]自身に成りきって踊り始めたのです。

それを見ていたお客たちは、その鬼気迫るその迫力に、「おお、あれは正に[山三]の霊が乗り移った姿!‥おお、阿国!天下一!阿国かぶき、天下一!」と褒めたたえ、その舞いに熱狂しました。

‥が、しかし、つづく

紙芝居『歌舞伎のはじまり』(その1)

歌舞伎(かぶき)とは、文字の如く『歌って、舞う、お芝居役者』という意味です。

又、『常識はずれの奇抜なファッション』という意味の『傾(かぶ)く』から生まれた言葉とも言われています。

さて、この歌舞伎のお話は戦国時代の終わりから始まります。

主人公は『出雲(いずも)の阿国(おくに)』という女性で、歌舞伎踊りを始めた人とも言われています。

それでは、歌舞伎の歴史のお話のはじまり、はじまりー。

‥ここは京の都です。

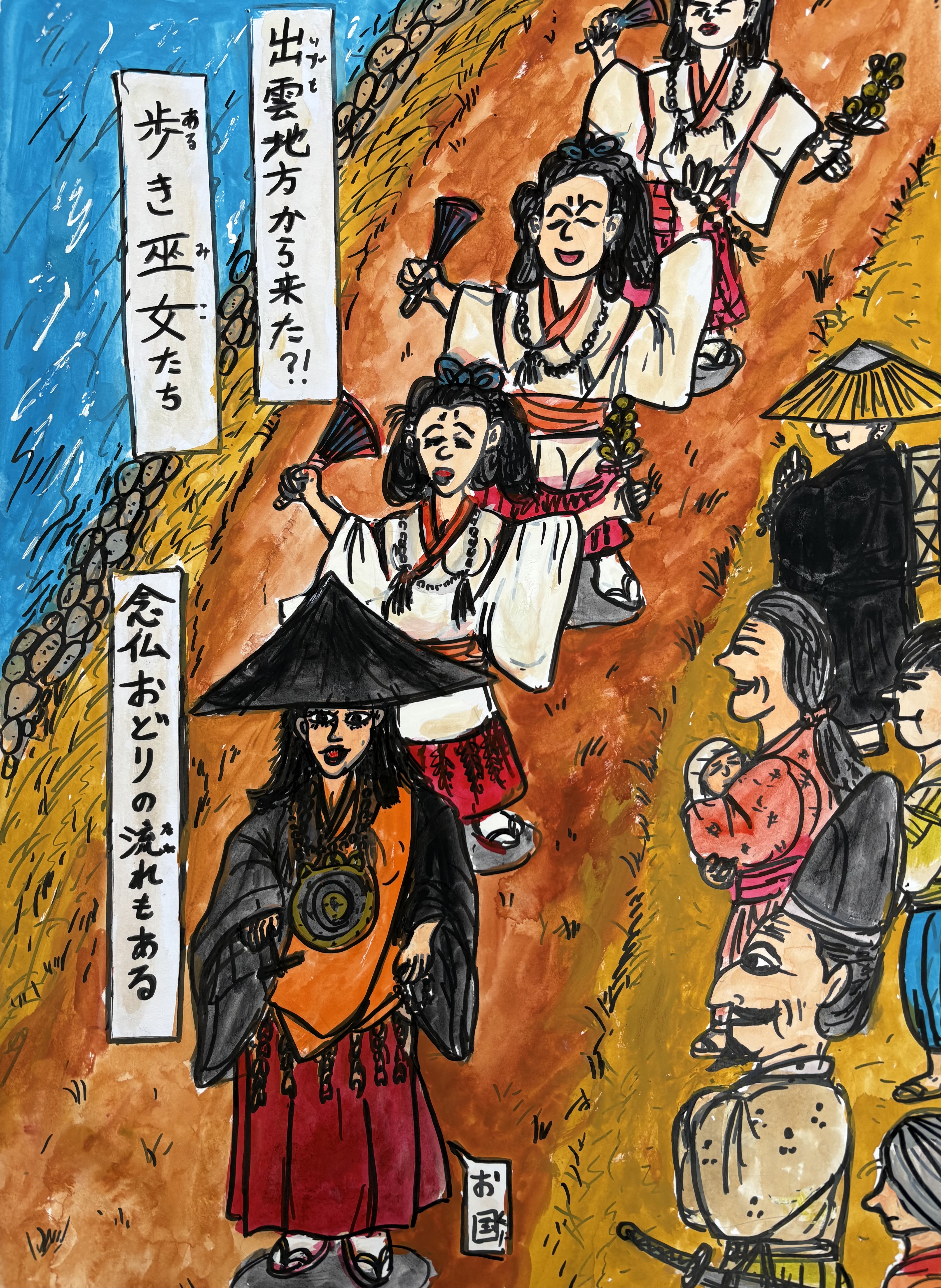

阿国という女性は、その呼び名のように、出雲地方(今の島根県)で生まれたと言われています。

(諸説ありますが、)彼女は出雲大社の巫女さん達のリーダーでした。

巫女といっても正式ではなく、数珠を持ち、鐘を鳴らして、念仏も唱え(踊り念仏)、神楽も舞いました。

はるばる出雲地方から、京都にやって来たのは、故郷の寺院や神社の修繕寄付を集める為でした。

「ナンマンダーブ、ナンマンダー」十八番の念仏踊りです。

阿国は、歌って踊る事が大好きでした。

念仏を称え、鐘を打ち鳴らし、飛び跳ね楽しく舞い、寄付を募るので、都の人気者になっていきました。

そこで、阿国たちは巫女を辞めて、芸能一座を開く事にしました。

京の都の人々は、阿国たちを[派手に踊って騒ぐ人]=「かぶく人」、阿国かぶきと呼ぶようになっていきました。つづく

泉佐野市『光明寺』様の今年の報恩講

11月15日.16日の二日間、今年も泉佐野市の光明寺様の報恩講法要にお招き頂き、紙芝居法話に行かせていただいた。

土曜日曜と二日間とも、(11月には珍しく)良いお天気で暖かい日でもあったので、御門徒さん達もたくさんおいでくださり、賑やかな法要になった。

もうこちらにご縁を頂いてから10年以上‥。顔見知りの御門徒さんも何人もできた。

いつもリラックスして、お話できる僕に取っては貴重なお寺様です。今年もありがとうございました。

そして、又来年の11月報恩講もよろしくお願い致します。合掌