(京都嵐山)

京都嵐山の『福田美術館』に行って来ました。

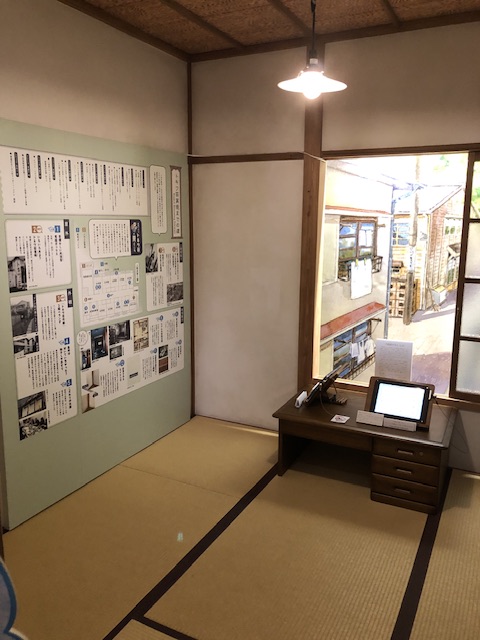

美術館鑑賞後、帰りに「確か嵐山に、ドラマ『おちょやん』こと、浪花千栄子さんの旧宅跡とお墓があったはず‥」とふと思い出したので、美術館の受付の方に聞いてみたら、びっくり!、『浪花千栄子旧宅跡はココです。美術館になったのです』と教えていただけたではないか。

僕は以前『浪花千栄子さん』の紙芝居(メニュー177)を作っていたのです。が、その旧宅跡とお墓はわからなった。

この不思議なご縁で謎はすべて解決しました。

(浪花千栄子さんの墓)

その後、お墓も教えてもらいました。

(福田美術館)

不思議なありがたい小旅行でした。合掌

[管理用]

[管理用]

記事一覧

※画像をクリックすると拡大されます。

おちょやんのお墓

紙芝居『十二礼(じゅうにらい)の話』(後編)

『十方名聞菩薩衆‥』

十方世界の菩薩さまたち、又数知れぬ魔王も常に褒め称え、阿弥陀さまは人々の苦しみを救うために、悟りを持って迎えて下さるのです。

‥だから私は阿弥陀様を(6回目)拝み礼を尽くします。

『金底宝間地生華‥』

黄金の池に開く花は、善い事をすれば開く台座があります。阿弥陀さまはその上に、須弥山のように座っておられます。‥だから私は(7回目)拝み礼を尽くします。

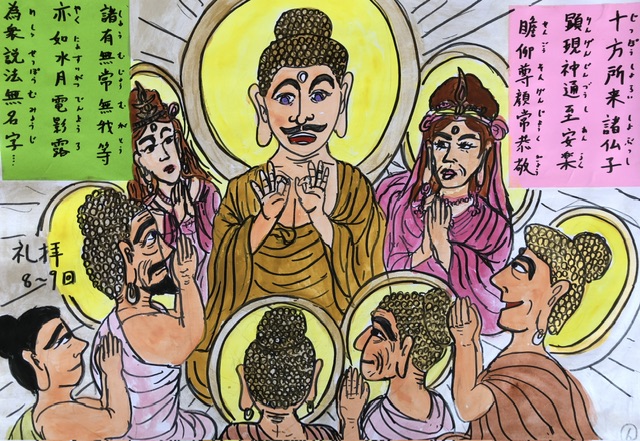

『十方所来諸仏子‥』

いろんな世界から集まる菩薩たちは、神通力を持って阿弥陀さまの尊いお顔を仰ぎ見て、常に敬っておられます。

‥だから私は(8回目)拝み礼を尽くします。

『諸有無常無我等‥』

「すべてのものは無常である。それは水に映る月の影や露やイナズマのようなものである。」と我々に説いて下さっている阿弥陀さま。‥だから私は(9回目)礼拝致します。

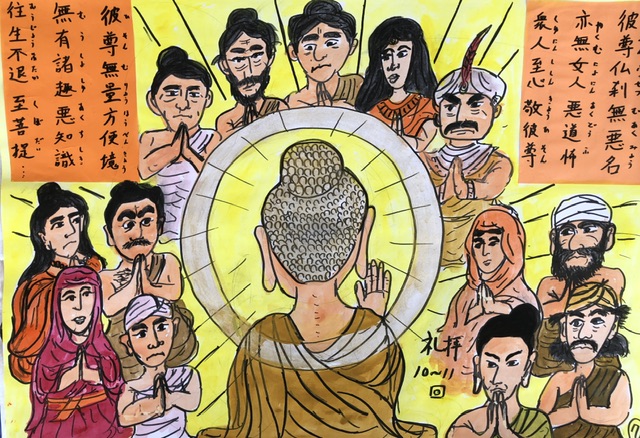

『彼尊仏刹無悪名‥』

お浄土の国には、悪の名などありません。

悪いおこないや恐れもないのです。

すべての人は心から阿弥陀様を敬っておられます。

‥だから私は(10回目)阿弥陀様を礼拝致します。

『彼尊無量方便鏡‥』

この阿弥陀さまの測り知らぬ浄土には、諸々の迷いの境や悪知識はありません。往生してからも、なお迷わず仏の悟りに至ります。

‥ですから私は(11回目)阿弥陀様を礼拝致します。

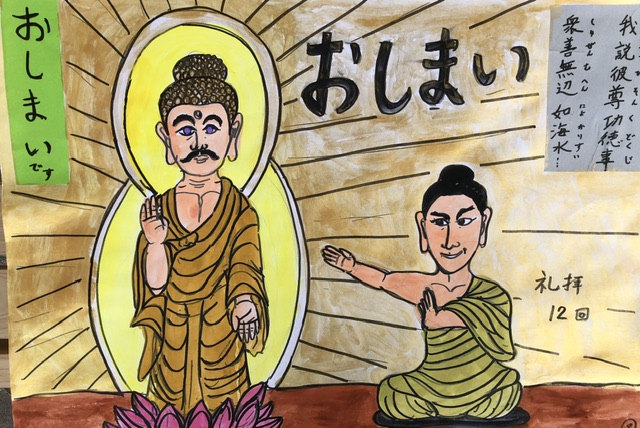

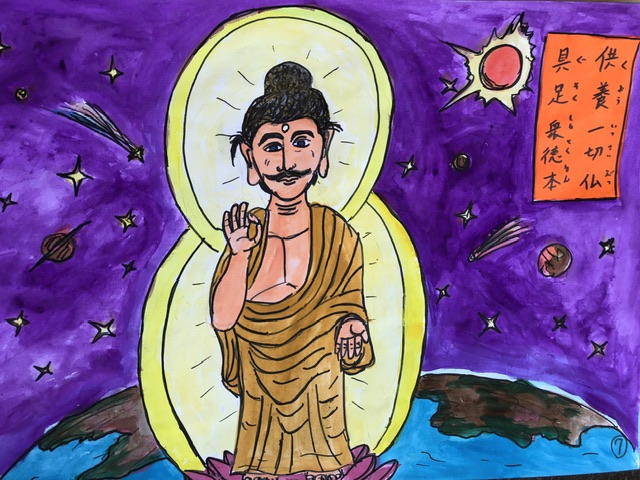

『我説彼尊功徳事‥』

さぁ、私は今、阿弥陀さまの多くのお徳をお話し申し上げてきました。

私はこのお徳すべてに、12回目の礼拝を捧げます。

この阿弥陀さまを礼拝する善き行いの功徳は、まるで海のように果てしなく素晴らしいものです。

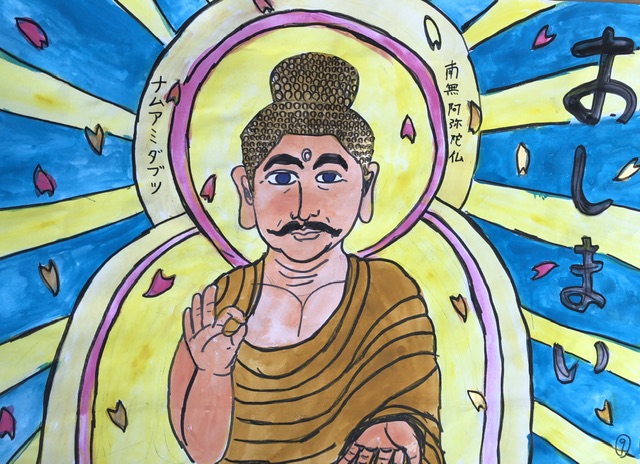

この清らかな行いを自分のものにして、たくさんの人たちにお伝えし、共にお浄土に往生致しましょう。合掌 おしまいでございます。

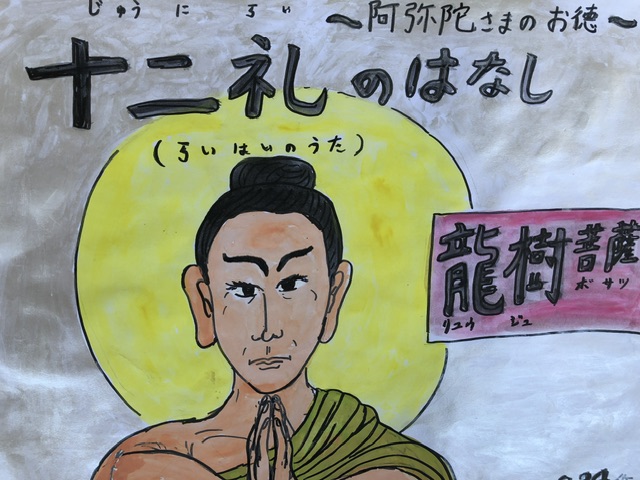

紙芝居『十二礼(じゅうにらい)の話』(前編)

『十二礼』は、浄土真宗のお寺でよく詠まれるお聖教です。

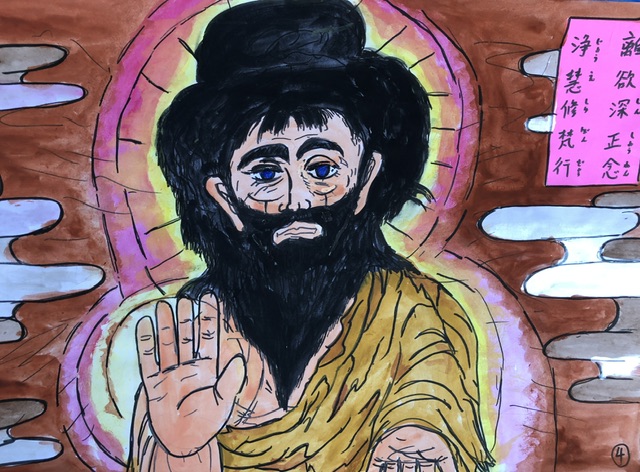

これは有名な[七人の高僧]のお一人、インドの龍樹菩薩(りゅうじゅぼさつ)様が、お作りになりました。

『十二礼』は、阿弥陀如来を12回、お聖教の中で拝まれるのでそう呼ばれているのです。

それでは、この『十二礼』を紙芝居で見てみましょう。はじまり、はじまりー

「皆さん、初めまして。私、龍樹と申します。

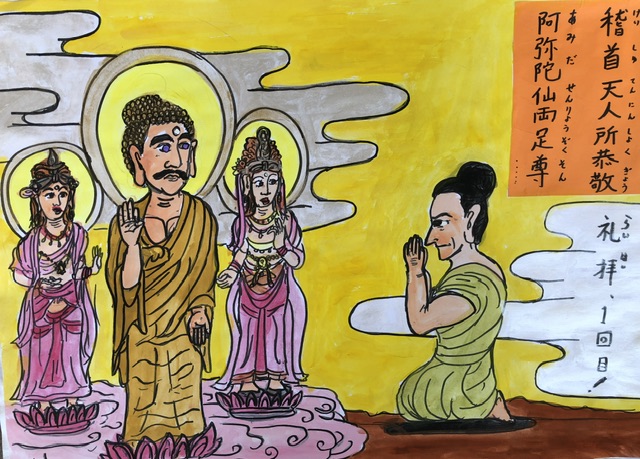

『稽首天人所恭敬(けいしゅてんにんしょうくぎょう)‥』で始まる『十二礼』。

これ、私インドのインテリイケメン僧、龍樹が作ったのですよ。オッホン!

このお聖教の中で、阿弥陀さまのお徳を私は12回.礼拝しているのです。

それではその内容を見ていきましょう。

「清らかな安楽(極楽)の国に居られる阿弥陀さま。その回りは清らかな菩薩達に囲まれて、阿弥陀さまは皆に大変尊敬されておられます。

そのような阿弥陀さまに私は礼拝致します。まずは第1回の礼拝!

こうして『十二礼』は始まります。

『金色身浄如山王‥』

阿弥陀さまのお身体は金色輝き、それはまるでインドの神話の山(メール山)須弥山のようです。

又、良い行いは象の歩みのようで地道です。

その阿弥陀様の目の色は青い蓮花のように、とても美しいのです。‥だから私は(2回目)礼拝致します。

『面善円浄如満月‥』

阿弥陀さまのお顔はまるで満月ポン、いや満月のようで、そのご威光は月日を超えて、光り続けておられます。

そして、そのお声は倶翅羅(くしら)という美しい鳥のようで、天鼓という綺麗な音がするタイコのようであります。‥ですから、私は(3回目)礼拝致します。

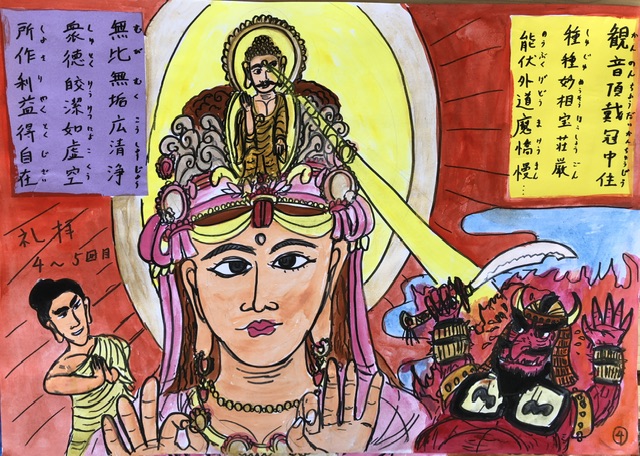

『観音頂戴冠中住‥』

又、阿弥陀さまの大きさは自由自在で、観音さまの冠の中にも入られ、その回りの宝の力で悪魔外道を服従させることもできます。‥だから私は(4回目)礼拝致します。

『無比無垢広清浄‥』

阿弥陀さまは汚れもなく清浄で、そのお姿が大空のように澄み渡っておられます。又すべてのものに対して利益を与えるお姿は、思いのままです。

‥ですから私は阿弥陀さまを(5回目)礼拝致します。 つづく

北御堂.土曜講座『お聖教紙芝居の世界弁護士ようこそ』

東京の『トキワ荘』に行って来ました。

富田林『西徳寺』様のお盆法要

太子町『光福寺』様のお盆法要

今日は、太子町『光福寺』様のお盆法要の日。

今年も、こちらのお寺へ紙芝居法話に行かせていただいた。

‥ただし今年の私の出番は30分間と短い。

その訳は私の話の後に、(最近近隣で多発している)『悪質なパソコン詐欺事件』に騙されないようにする為の、現職警察官によるミニ公演の時間を取られたからである。

‥私も警察官のそのお話を聞かせて頂いたが、油断だらけな自分自身を顧みて反省し、又大変参考にもなりました。

もう、(私たちの地域のような)田舎だから都会のような悪質な犯罪は起こらないと、思ってはいけない。‥そう思いました。

富田林・専念寺様のお盆法要

‥コロナ禍での『法要休みの年』を挟んでも、こちらのお寺様に、今まで何回お話に行かせて頂いたろう。

おそらく、少なくとも10回は超えていると思う。

‥同じお寺様へ、何十年もご縁を頂けるのは本当にありがたい事だ。

それで、今年は『讃仏偈・重誓偈のお話』と、久しぶりの『三尺三寸のお箸』、そして休憩を挟んで、少し長めの物語である(お盆の話)『極楽讃歌』の三本の紙芝居をさせて頂いた。

(紙芝居「極楽讃歌」より)

本番ギリギリ前まで、紙芝居の文章を書き直していたので、いざ始まった時には、結構読み間違えをしたような‥そんな恥ずかしい事ばかりの今回の紙芝居法話であった。

心優しく、間違えたのも受け入れて下さった、ご住職ご家族さま、檀家さま、本当にありがとうございました。合掌

紙芝居『重誓偈(じゅうせいげ)のお話』(後編)

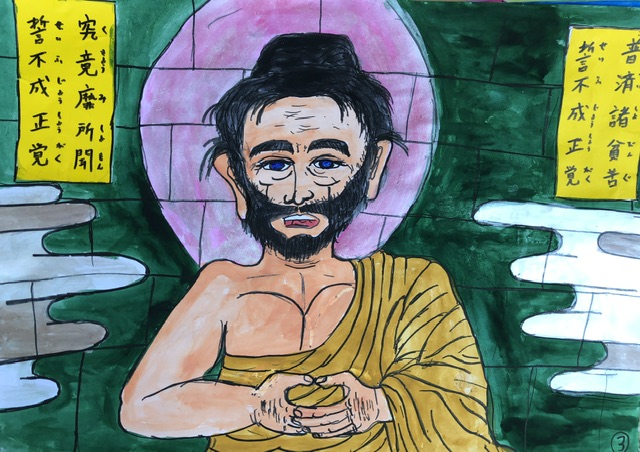

「そして私は智慧の眼を開き、悟りの世界の門を開こう!私は仏となり、その輝きをすべての世界に広げるのだ!」

「そして私は、人々の為にすべての教えを説き明かそう。‥常に人の中にあって、ライオンが吠えるように教えを説こう!」

「我が師匠、世自在王仏さま。師匠のお智慧がすべての世界を照らしたように、願わくば、私も同じように、すべての世界を照らしたいのです。』

「この願いが果たせるなら、天も地も、天人も、空から多くの美しい花々を降らして下さるでしょう。

‥おおっ、美しい花々が降って来た。

おおっ、私は悟りを開いた!仏となったぞ!」

こうして法蔵菩薩は、すべての誓いを果たし、無限の命、無限の光という意味を持つ、[阿弥陀仏(あみだぶつ)]という仏様になられたのです。

‥『重誓偈』というお聖教には、このようなことが書かれているのです。おしまい

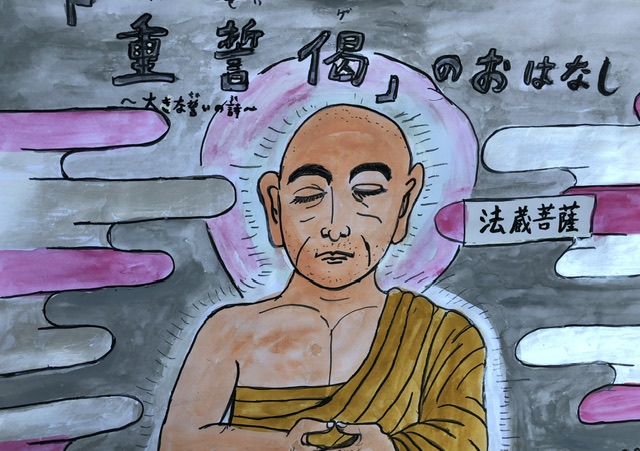

紙芝居『重誓偈(じゅうせいげ)のお話』(前編)

このお話は、お聖教『重誓偈』を元にした紙芝居です。

昔むかし、大昔、修行僧[法蔵菩薩]は仏になる為、懸命に修行しておりました。

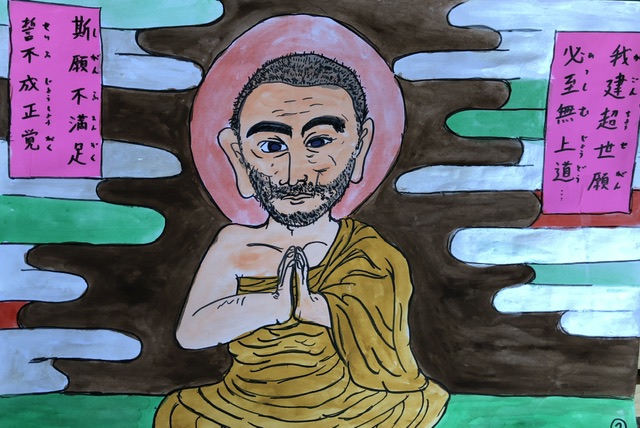

「私、法蔵はすべての人を幸せにしたいのだ!

この願いが叶わないなら、私は決して仏にはならない!‥私はそう誓った。その為今、私は命をかけて修行を続けている。」

「そして、私は永遠に、苦しむ人々を救う主人(あるじ)となろう。‥もしその事が不可能なら、誓って私は仏にはならない!

又、私が大いなる悟りを得た時、私の名前が世界中に広がらなかったら、決して私は仏にはならない!

‥その為、私は苦しい修行を続けるのだ。』

「私は欲を離れ智慧を備え、人々の師匠となる!そして、不思議な大きな光を放ち、世界をくまなく照らすぞ!

その悟りを開くまで、どれほど時間が掛かろうと、私は修行をやめない!』後編につづく