こうして、袋中(たいちゅう)上人は説明されたニャー。

「‥たとえば、苦しい事や悲しい事が起こった時、ナムアミダブツと念仏を称えると、阿弥陀(アミダ)仏という仏様が助けに来て下さるのです。

すべて、阿弥陀仏にお任せするのです。

ご先祖様も私たちもすべて助けて下さいます。

その為の修行などは何一つ入りません。

‥その有り難い阿弥陀仏に我々は感謝して、喜びや悲しみもすべて身体全体で表現して、仏様やご先祖様の為に、踊る事が良い事だと私は思っております。

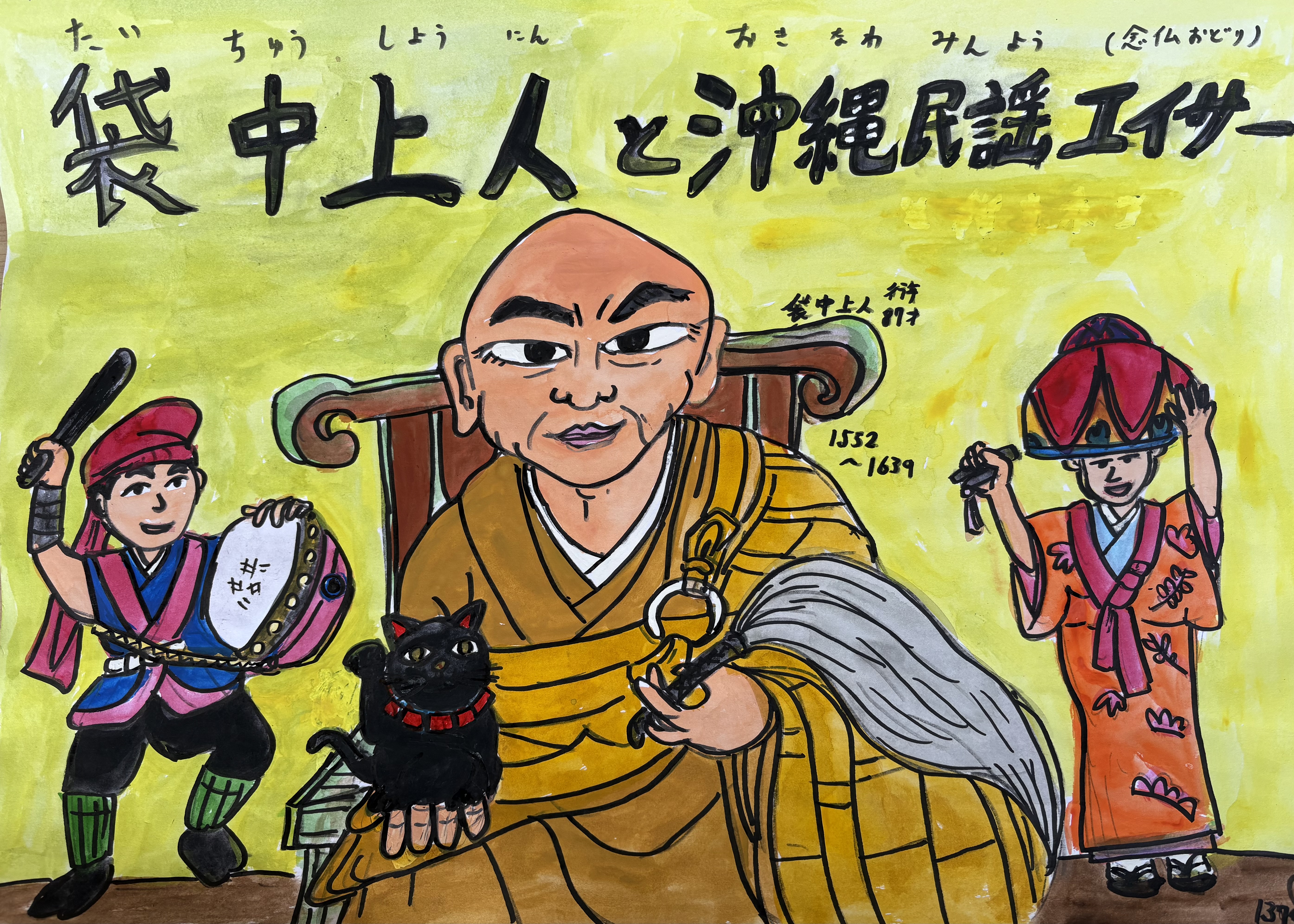

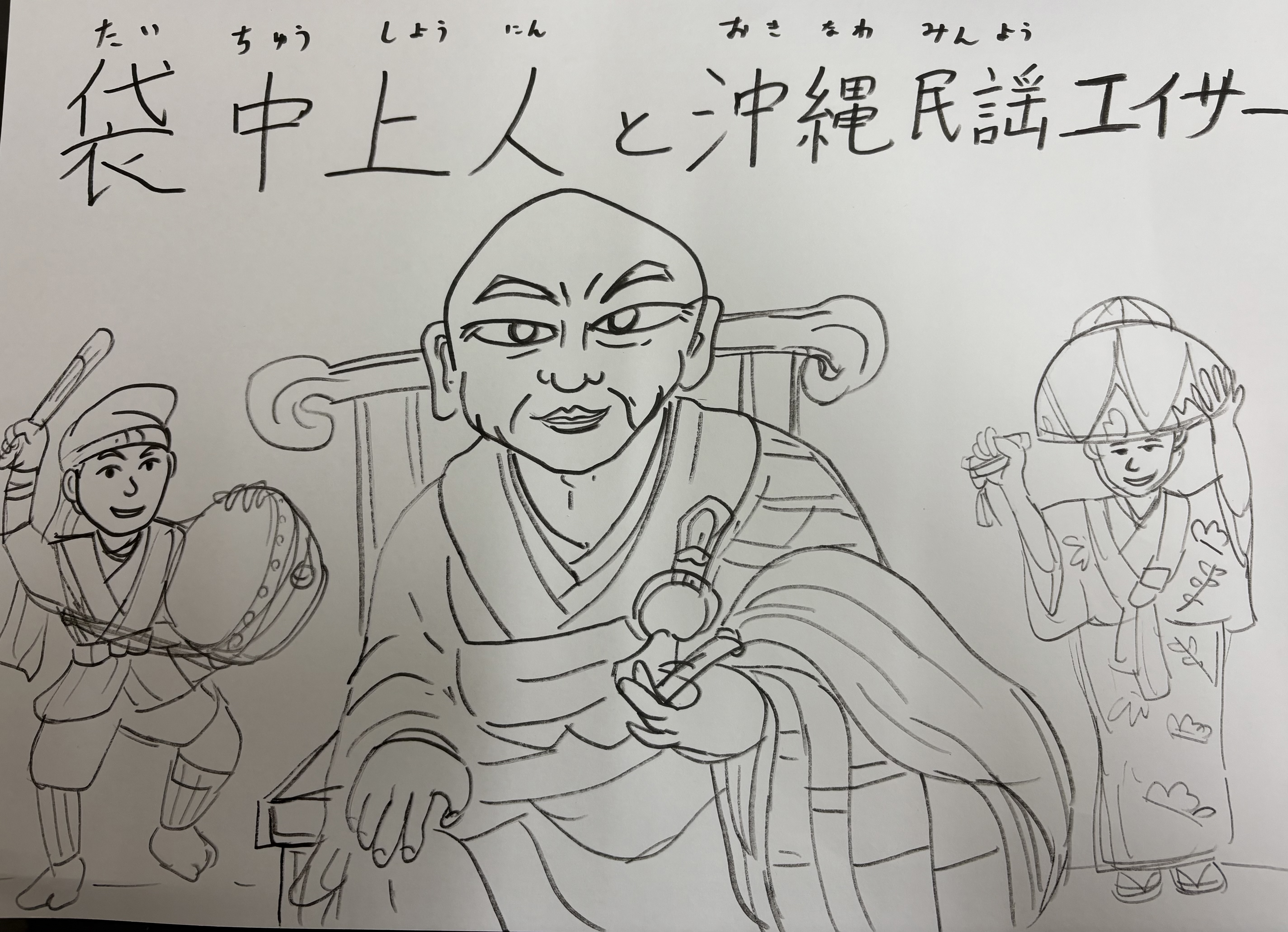

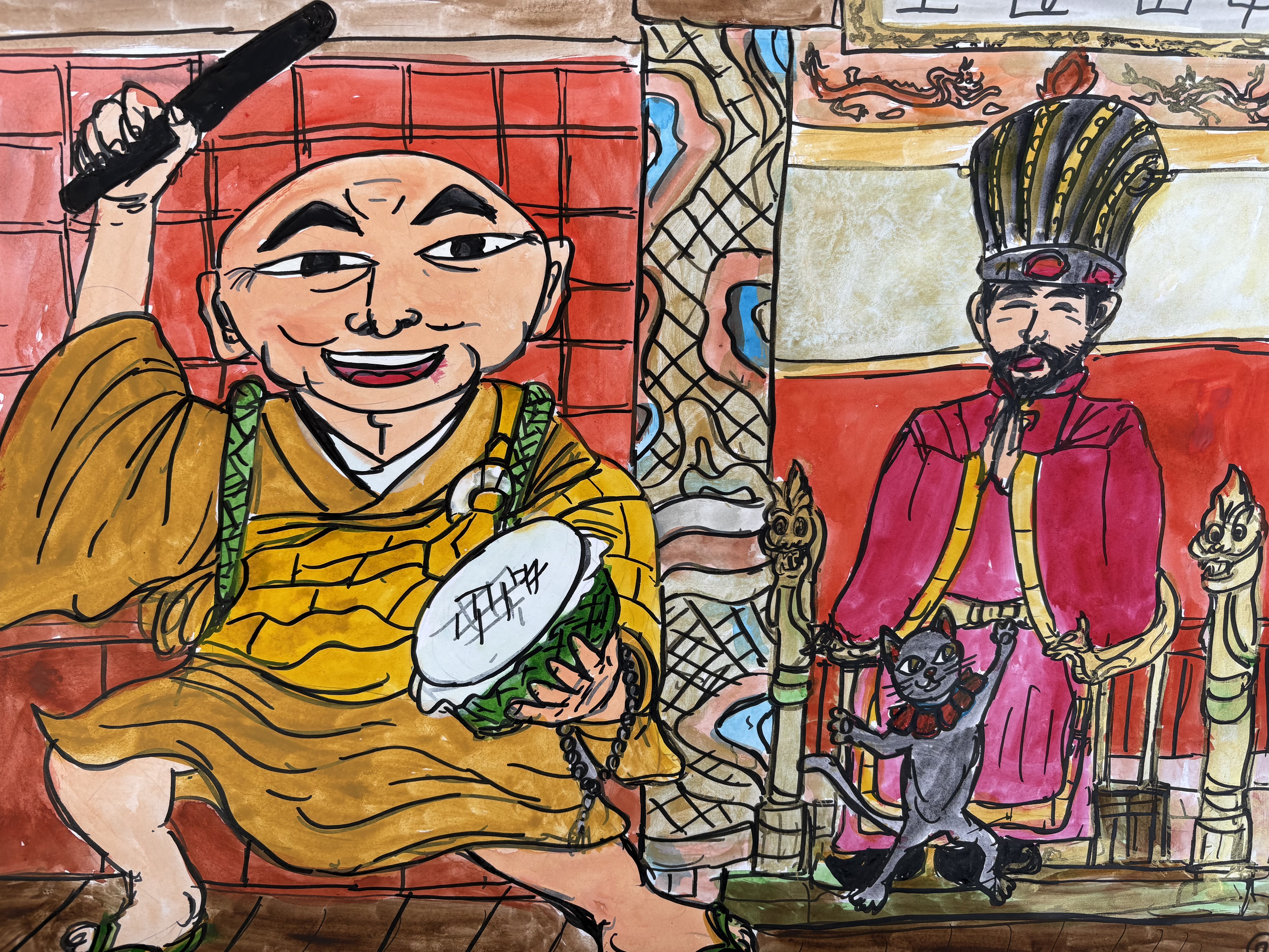

‥このように・・、」と言って、袋中上人は王様達の前で、ご自分の故郷で行なっていた[(ジャンガラという)念仏踊り]を太鼓を出され叩き、舞い始めたのだニャー。

その念仏踊りを見られ、日頃から悩みの多かった王様は救われたような気がされたんだニャー。

そしていつの間にか、ご自分も踊っておられた。

やがて、それを見られた妻や家来たちも、踊りに参加されたんだニャー。

本当にみんな楽しそうだった。

もちろん、僕も踊ったニャー。

その時。誰かが『みんな集まれ!』という意味の掛け声『エイサー!』と声を掛けたり、『よいしょ!』や『それっ!』というお囃子の意味の『イヤーサーサー!』と声を上げたりして、大変盛り上がった。

これが後の『沖縄民謡エイサー』になっていくのだニャー!‥知らんけどニャー。いや、そういう説が多いのだニャー。

そして、王様は袋中上人の心の弟子になられ、和尚人の為に[桂林(けいりん)寺]というお寺を建てられたんだニャー。つづく

[管理用]

[管理用]

記事一覧

※画像をクリックすると拡大されます。

紙芝居『袋中上人と沖縄民謡エイサー』(その4)

紙芝居『袋中上人と沖縄民謡エイサー』(その3)

「おい、クロ。寝てばかりじゃダメだぞ。もう陸地に着いたぞ!」

「ハァ〜イ、えっ⁈もう明国に着いたのですか?」

「そんな顔するなよ。違うよ。ここは琉球国(沖縄)だよ。・・残念ながら、明国には入れなかったんだよ。」

「えっ⁈どうして?」

「それはね、かつて我国は、豊臣秀吉公が朝鮮・明国と戦争をした為に、彼の国は怖がってまだ我が国の船を明の港に入れてくれなかったんだよ。・・本当に残念だよ。」

「じゃあ、これからどうするニャ?諦めて我が国に帰るかニャ‥。」

「うーん、どうしようかと迷っているんだ?‥だが、これも考えてみれば、仏様のお導きかもしれない。一つ琉球国で仏様の教えを説いてみようかなと?‥今そう思っているんだ。」

こうして、袋中さまはご縁を頼り琉球国の王さま(尚寧王(しょうねいおう)に拝謁する事が出来たんだよ。

そして、琉球国の王様の居られる首里城に案内されたのさぁ。ゴロニャーゴ。凄いニャ!

王様は言われたニャー。

「袋中上人とやら、我はこの国の王.[尚寧]じゃ。よく、広大な海を越えて参った。

明国に行けなかったのは残念じゃが、どうじゃ、わしに仏教という教えをわかりやすく教えてくれぬか?‥そもそも、仏教とはどのような教えなのじゃ。この国でも役に立つのか?‥和尚の知る、仏教を教えてくれんか。」

「‥はい、わかりました王様。私が学んだ『念仏』という仏様の教えをお話し致しましょう。」つづくにゃ。

紙芝居『袋中上人と沖縄民謡エイサー』(その2)

あ〜又、袋中さまのブツブツ一人事が始まったにゃ。

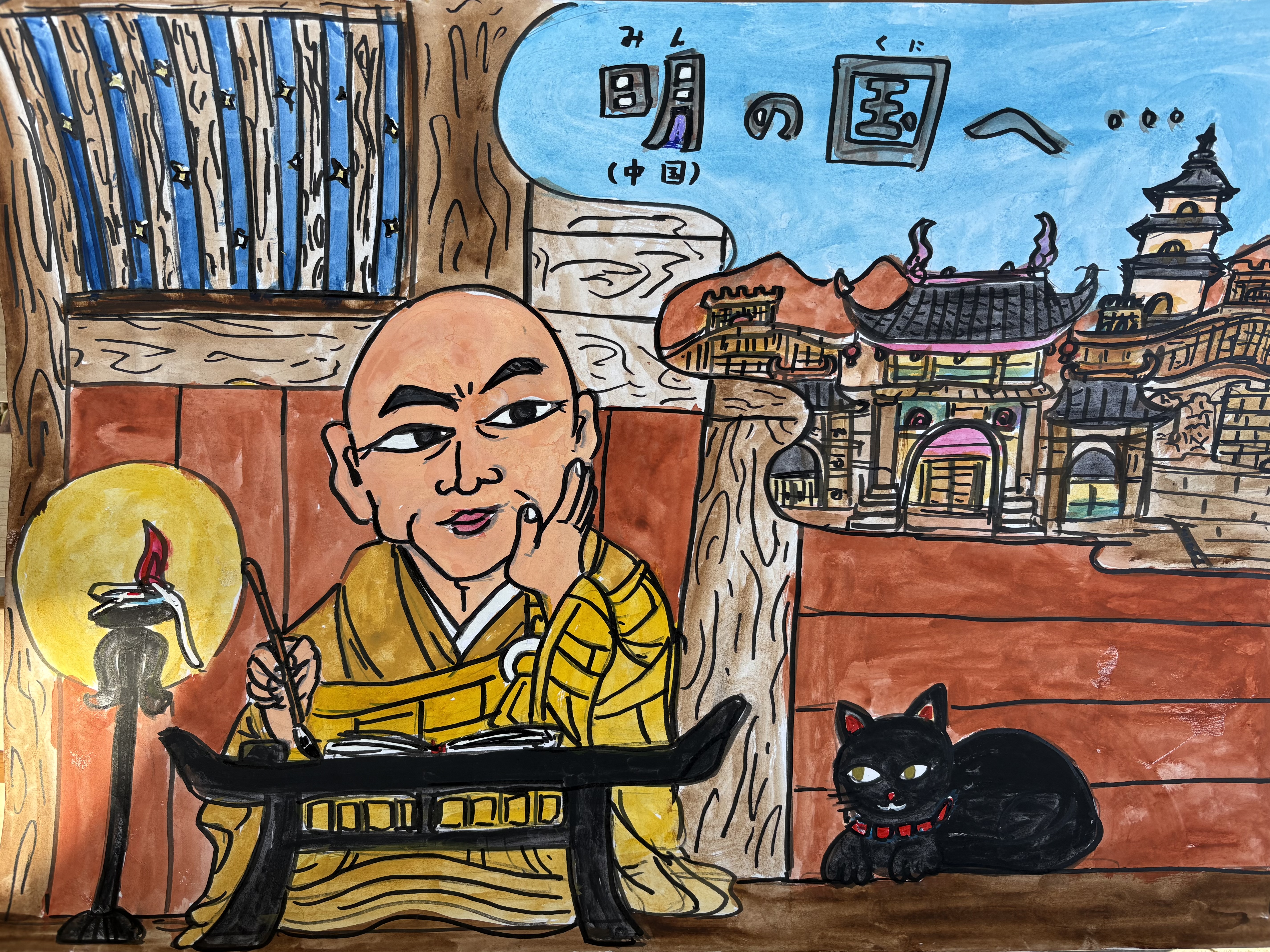

「あ〜ぁ、やっぱり(中国の)明(みん)に直接行って見なけりゃ詳しい仏教の教えはわからない・・。行ってみたいな〜、明の国へ!・・よし、もう我慢できない。お寺の仲間には内緒でこっそり出かけよう!クロ、お前も行くかい?」

「かってん、承知ニャー!』

・・という訳で、袋中さまと一番弟子の黒ネコの僕は、お寺の仲間達には内緒で、南国行きの貿易船に乗せてもらい『明国』に向かって出発した。

ところで、どうしてネコの僕も船に乗る事が出来たのかって?それは、船には食べ物を食い荒らすネズミたちがよく居たからさ。

僕はそんなネズミを見つけて退治する仕事があったので、船乗りたちには昔から大事にされてきたのさ。

僕は船の守り神だね。

袋中さまも、さぞや鼻が高かったろう。オッホン!

つづく

紙芝居『袋中上人と沖縄民謡エイサー』(その1)

『袋中(たいちゅう)上人』の紙芝居が完成しました

『出雲の阿国』のお芝居を観てきました

沖縄旅行

商人から僧侶へ‥、そして紙芝居師も兼ねて

僕は、小売酒屋の三代目に生まれた。

大学は、仏教の学校であったが、卒業後は後を継いで商人になった。

が、ご縁あって僧侶になり、そしてお寺の住職になった。

その後、仏教法話の一つの方法として、紙芝居を作り出し、気がつけば、お寺やご縁ある場所で演じる紙芝居師になっていた。

紙芝居を演じた場所は、老人施設、震災仮設住宅、ホスピス、病院。看護師研修会、新入社員研修会。子供施設、お寺、キリスト教会、葬儀場、演芸場、保育所。小、中、高等学校、学者塾、地域老人会、地域婦人会、あいりん地区、商店街の店先、動物愛護団体‥エトセトラetc。

どの場所もボンさんの法衣で演じ、受けた場所もあるが、罵声を喰らった場所もある。

作った紙芝居も、仏教の話からキリスト教の話、神道の話。日本昔話から西洋の話まで、面白い話から悲しい話まで、236本(令和6年の段階で)。

‥これも、ご縁。いや御法縁。ボンさんらしくないと言われようが‥悔いはない。いや、紙芝居師をさせて頂いている時は楽しくてたまらん‥です。

これからも、ご縁をもらえれば、時間の許す限り出前させて頂きます。これからも紙芝居法話をよろしくお願い致します。合掌

紙芝居『歌舞伎のはじまり』(その5 最終回)

ページ移動

- 前のページ

- 次のページ