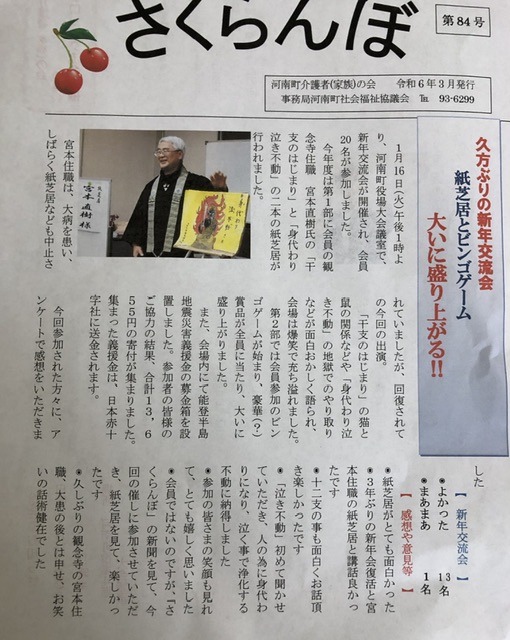

河南町介護者家族会のニュースレター『さくらんぼ』に、今年の新年会の模様が載りました。

僕は会長さんに「コロナを吹き飛ばすような楽しいお話をお願いします」と頼まれたので、『干支のお話』を中心に明るい紙芝居を二本させていただきました。

[管理用]

[管理用]

記事一覧

※画像をクリックすると拡大されます。

河南町介護者家族会ニュースレターに載りました

222作品まで、完成しました

紙芝居:『三人の尼僧さま』(その4 最終回)

この蘇我と物部の戦いが終わった後、善信尼たちは言いました。

「この機会に、私たち三人を是非、百済の国に行かせてください。彼の国で、私たちは正式に仏教を学びたいのです。」と。

こうして西暦588年、15才になった善信尼と二人の尼僧は、帰国する事になった百済人の船に乗せてもらい、朝鮮半島に旅立ちました。

今の留学生です。

そして百済の国で、1年半かけて修行して、仏教の戒律を学びました。

そして正式な尼僧になって、無事日本に帰って来たのです。

その後、善信尼達は帰国後、以前、焼かれてしまったお寺を再び再建築しました。

このお寺は[桜井寺]と呼ばれました。

現在の『豊浦寺跡』(今の寺名は『向原寺』)です。

そこで、善信尼達は仏教の指導者として、11人の尼僧を育て上げ、さらに我が国最初の男性僧侶「徳斎法師」を誕生させました。彼は善信尼の兄弟です。

こうして、仏教興隆の原点となる施設は全てこの地に揃いました。

三人の少女の勇気から始まった日本仏教は、ここに大きく実を結んだのです。

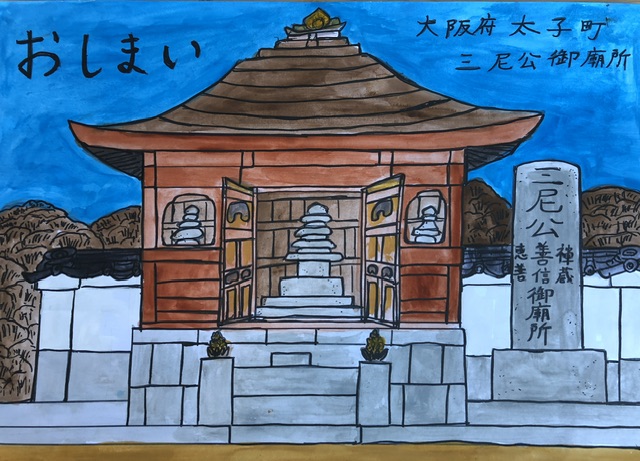

そして現在、大阪府南河内郡太子町の西方院というお寺の裏の墓地に、一際大きく三人の尼僧さまのお墓が祀られています。

(奈良県・豊浦寺跡(現・向原寺)

(大阪府太子町[善信尼]の墓)

おしまい

紙芝居:『三人の尼僧さま』(その3)

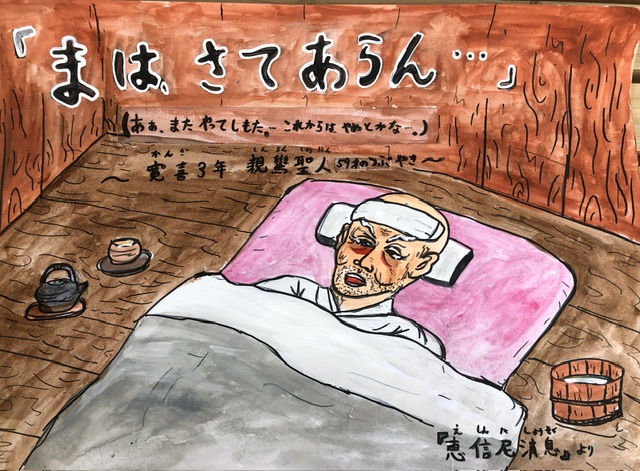

‥それからまもなくして、蘇我氏の主人[蘇我馬子]が病気になりました。

「やはり、仏教という外国の教えなど取り入れるから、このような事が起こるのじゃ!」と仏教反対派の物部氏は『それ見たことか!』と天皇の許可を得て、お寺に火を掛けました。

そして、三人の尼さん達を捕らえて引き立てたのです。

そして、尼さん達は法衣を剥ぎ取られ、海柘榴市(つばいち)という人の多く集まる場所で、ムチ打たれ辱しめを受けたのでした。

それを知った病床の蘇我馬子は、天皇に泣きつき、何とか無事に尼さん達を助け出すことが出来ました。

物部氏を恨み、復讐を誓う蘇我馬子。

そしてついに、蘇我氏VS物部氏の戦争は起こりました。

結果、仏教反対派の物部氏は負けて滅びました。

こうして、兎にも角にも、仏教賛成派の時代は来たのです。つづく

(奈良県桜井市[海柘榴市(つぼいち)])

(この辺りで、尼僧達は罰を受けたらしい)

紙芝居:『三人の尼僧さま』(その2)

‥それから何年かが経ちました。

「やはり仏教は、我が国に必要だ!」と、仏教賛成派の蘇我(そが)氏は、

「今度は、我が国に仏像を祀る専門家[日本僧侶]を育ててみようではないか!‥そうだ、その僧侶には女性が良い。古くからこの国を支えたのは女性、巫女(みこ)たちだ!仏教も女性の僧侶にすれば、きっとうまくゆくはずだ!」と思いました。

こうして、仏教賛成派の豪族の娘たちが選ばれる事になったのです。

その選ばれた僧侶の代表は『嶋(しま』と言い、まだ11歳の少女でした。

少女『嶋』の父は、ある日、彼女に言いました。

「嶋や、お前に頼みがある。尼さんになって仏様におつかえしてくれんか。今、国中に広がっている疫病を抑え、この国が栄えるようにお祈りしてもらいたいのじゃ。」と言ったのです。

嶋は「はい、わかりました、お父様。私は仏様にお仕えさせていただきとうございます。」

「おお、そうか!ありがたい。これからお前は[善信尼(ぜんしんに)]という名に改めよう。そして、一人だけでは心許ない。後二人、共に出家してもらおう。」と決まりました。

こうして、ここに三人の若い尼さん達が誕生したのです。

そして蘇我氏の敷地内にお寺を作り、仏像を祀り、そこで尼さん達は暮らし始めました。

これが、日本仏教のはじまりと言われています。

が、しかし‥。つづく

(三人の尼僧さんの墓)by大阪府太子町

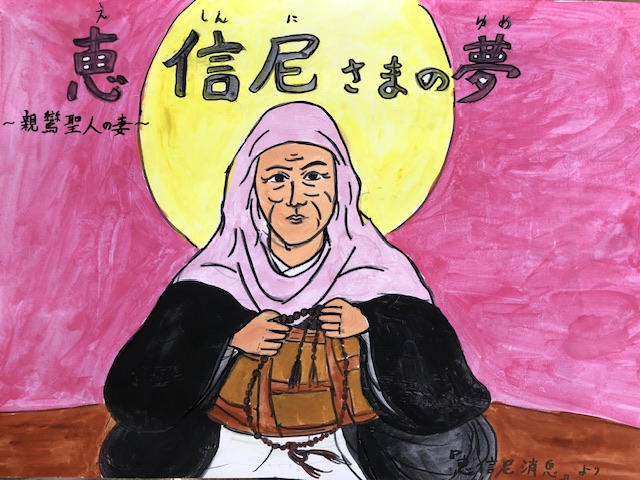

紙芝居:「三人の尼僧さま〜日本仏教のはじまり」(その1)

昔むかし、大昔のお話。

皆さんは、日本で初めてお坊さんになった人たちを知っていますか?

それは三人の少女達なのです。

名前を『善信尼(ぜんしんに)』、『恵善尼(えぜんに)』、『禅蔵尼(ぜんぞうに)』と言います。

彼女たちは、数々の試練を乗り越えて、日本仏教発展の為に尽くされました。

それでは、波乱に満ちた三人の尼さん達の生涯を紙芝居で見てみましょう。

はじまり、はじまり〜

その尼さんたちが生まれる数十年前。

朝鮮半島『百済(くだら)』という国から、初めて『仏教』という教えが日本にやって来ます。

その時、百済の人は日本人に、「我々はこの仏教という教えを信じています。そして仏像を皆で拝んで幸せに暮らしています。」と言いました。

「へぇー、それは凄い!我が国でも是非、その仏教という教えを取り入れましょう!」と、(新しもん好きの)蘇我(そが)氏という豪族が、天皇に向かって声を上げました。

‥がしかし。物部(もののべ)氏という一族は大反対!「そのような外国の教えなど取り入れたら、日本の神様の怒りを買うでしょう!」と、言い争いになってしまいました。

そこで天皇は、仏教賛成派に一度.[仏像]を祀るお寺を作らせて、様子を見る事にしました。

‥がしかし、この時すぐに疫病が流行し、『それ見た事か!』と仏教反対派によって、お寺は燃やされ、仏像は井戸に捨てられてしまいました。あ〜ぁ。つづく

(奈良県:仏像が投げ込まれたという難波池)

近鉄特急『青のシンフォニー』、吉野へ

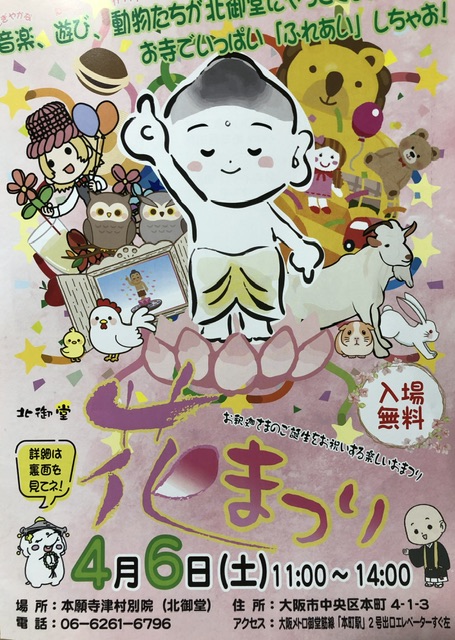

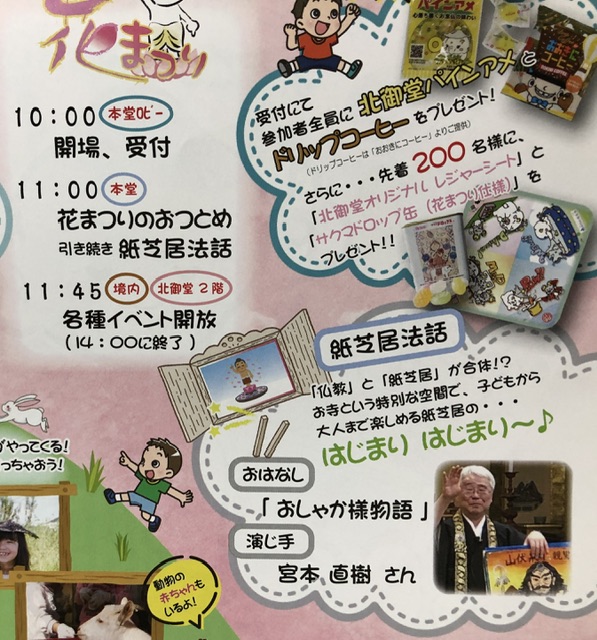

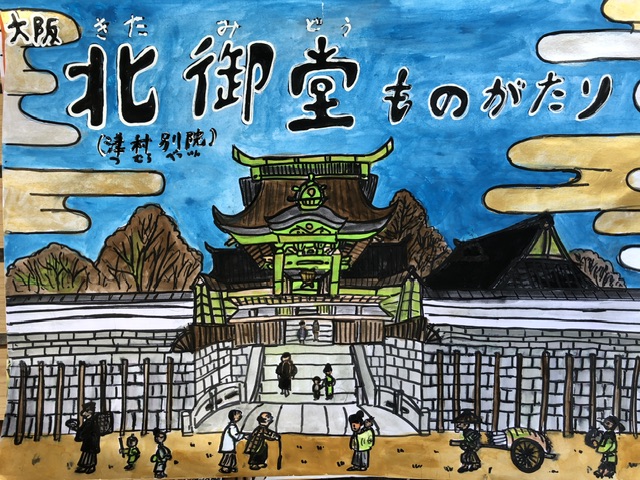

北御堂『大阪教区スカウト指導者会』への紙芝居出講

『善兵衛さんの望遠鏡』紙芝居原作者・宮本直樹

昨日、貝塚市教育委員会の課長さんがお寺に来られた。

一年以上遅れていた、郷土の偉人『岩橋善兵衛さんの望遠鏡』の施本が[大版].[小版]二つ完成したとの事で、その見本を持って来られた。

その内、[小版]の方は、小さい子供向けに僕の絵ではなくパソコンを使って作った物になっているので、僕に原作者として了承して欲しいと言う事であった。もちろん、僕はその見本を見て出来が良かったのでOKした。

又、[大版]の方は、原作も絵も僕の作った物になっているらしい・・、知らんけど。

完成品は今年の春頃に、大阪府各図書館や学校などで配布されるらしいので楽しみにしている・・知らんけど。(ほんまに知らんねん!僕の知らんところで色々、動いていく。)