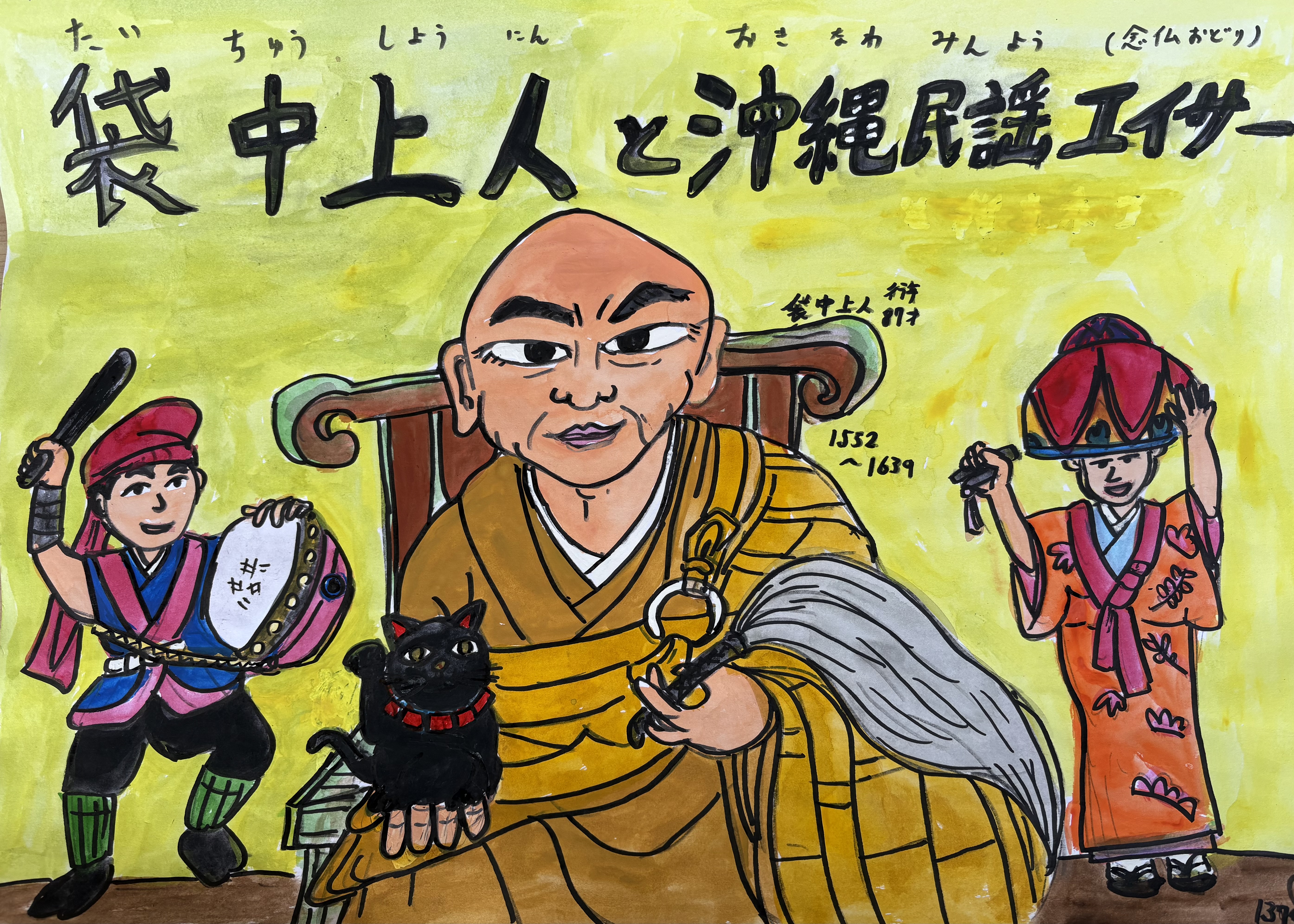

こうして、袋中(たいちゅう)上人は説明されたニャー。

「‥たとえば、苦しい事や悲しい事が起こった時、ナムアミダブツと念仏を称えると、阿弥陀(アミダ)仏という仏様が助けに来て下さるのです。

すべて、阿弥陀仏にお任せするのです。

ご先祖様も私たちもすべて助けて下さいます。

その為の修行などは何一つ入りません。

‥その有り難い阿弥陀仏に我々は感謝して、喜びや悲しみもすべて身体全体で表現して、仏様やご先祖様の為に、踊る事が良い事だと私は思っております。

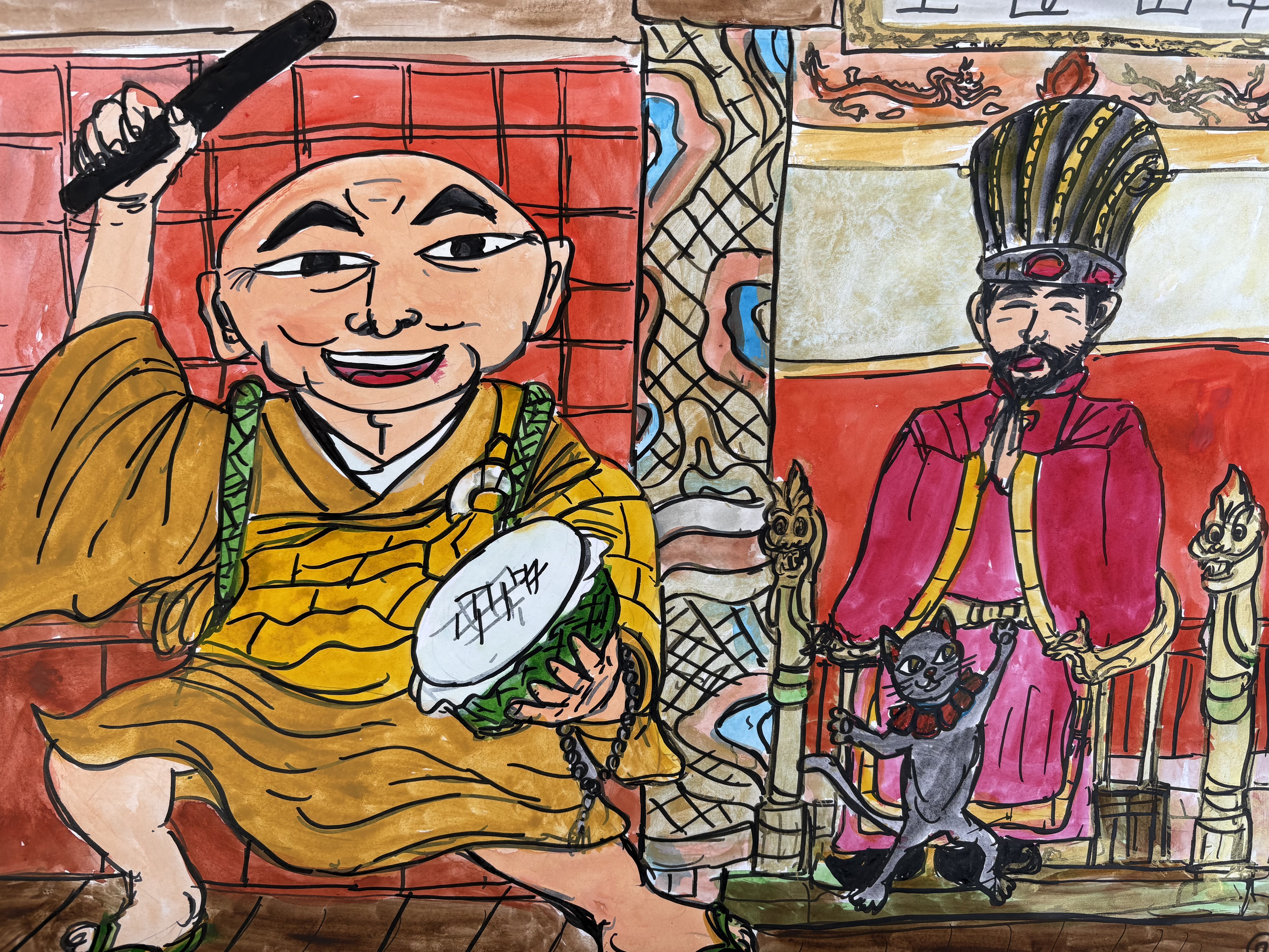

‥このように・・、」と言って、袋中上人は王様達の前で、ご自分の故郷で行なっていた[(ジャンガラという)念仏踊り]を太鼓を出され叩き、舞い始めたのだニャー。

その念仏踊りを見られ、日頃から悩みの多かった王様は救われたような気がされたんだニャー。

そしていつの間にか、ご自分も踊っておられた。

やがて、それを見られた妻や家来たちも、踊りに参加されたんだニャー。

本当にみんな楽しそうだった。

もちろん、僕も踊ったニャー。

その時。誰かが『みんな集まれ!』という意味の掛け声『エイサー!』と声を掛けたり、『よいしょ!』や『それっ!』というお囃子の意味の『イヤーサーサー!』と声を上げたりして、大変盛り上がった。

これが後の『沖縄民謡エイサー』になっていくのだニャー!‥知らんけどニャー。いや、そういう説が多いのだニャー。

そして、王様は袋中上人の心の弟子になられ、和尚人の為に[桂林(けいりん)寺]というお寺を建てられたんだニャー。つづく

[管理用]

[管理用]

記事一覧

※画像をクリックすると拡大されます。

紙芝居『袋中上人と沖縄民謡エイサー』(その4)

紙芝居『袋中上人と沖縄民謡エイサー』(その3)

「おい、クロ。寝てばかりじゃダメだぞ。もう陸地に着いたぞ!」

「ハァ〜イ、えっ⁈もう明国に着いたのですか?」

「そんな顔するなよ。違うよ。ここは琉球国(沖縄)だよ。・・残念ながら、明国には入れなかったんだよ。」

「えっ⁈どうして?」

「それはね、かつて我国は、豊臣秀吉公が朝鮮・明国と戦争をした為に、彼の国は怖がってまだ我が国の船を明の港に入れてくれなかったんだよ。・・本当に残念だよ。」

「じゃあ、これからどうするニャ?諦めて我が国に帰るかニャ‥。」

「うーん、どうしようかと迷っているんだ?‥だが、これも考えてみれば、仏様のお導きかもしれない。一つ琉球国で仏様の教えを説いてみようかなと?‥今そう思っているんだ。」

こうして、袋中さまはご縁を頼り琉球国の王さま(尚寧王(しょうねいおう)に拝謁する事が出来たんだよ。

そして、琉球国の王様の居られる首里城に案内されたのさぁ。ゴロニャーゴ。凄いニャ!

王様は言われたニャー。

「袋中上人とやら、我はこの国の王.[尚寧]じゃ。よく、広大な海を越えて参った。

明国に行けなかったのは残念じゃが、どうじゃ、わしに仏教という教えをわかりやすく教えてくれぬか?‥そもそも、仏教とはどのような教えなのじゃ。この国でも役に立つのか?‥和尚の知る、仏教を教えてくれんか。」

「‥はい、わかりました王様。私が学んだ『念仏』という仏様の教えをお話し致しましょう。」つづくにゃ。

紙芝居『袋中上人と沖縄民謡エイサー』(その2)

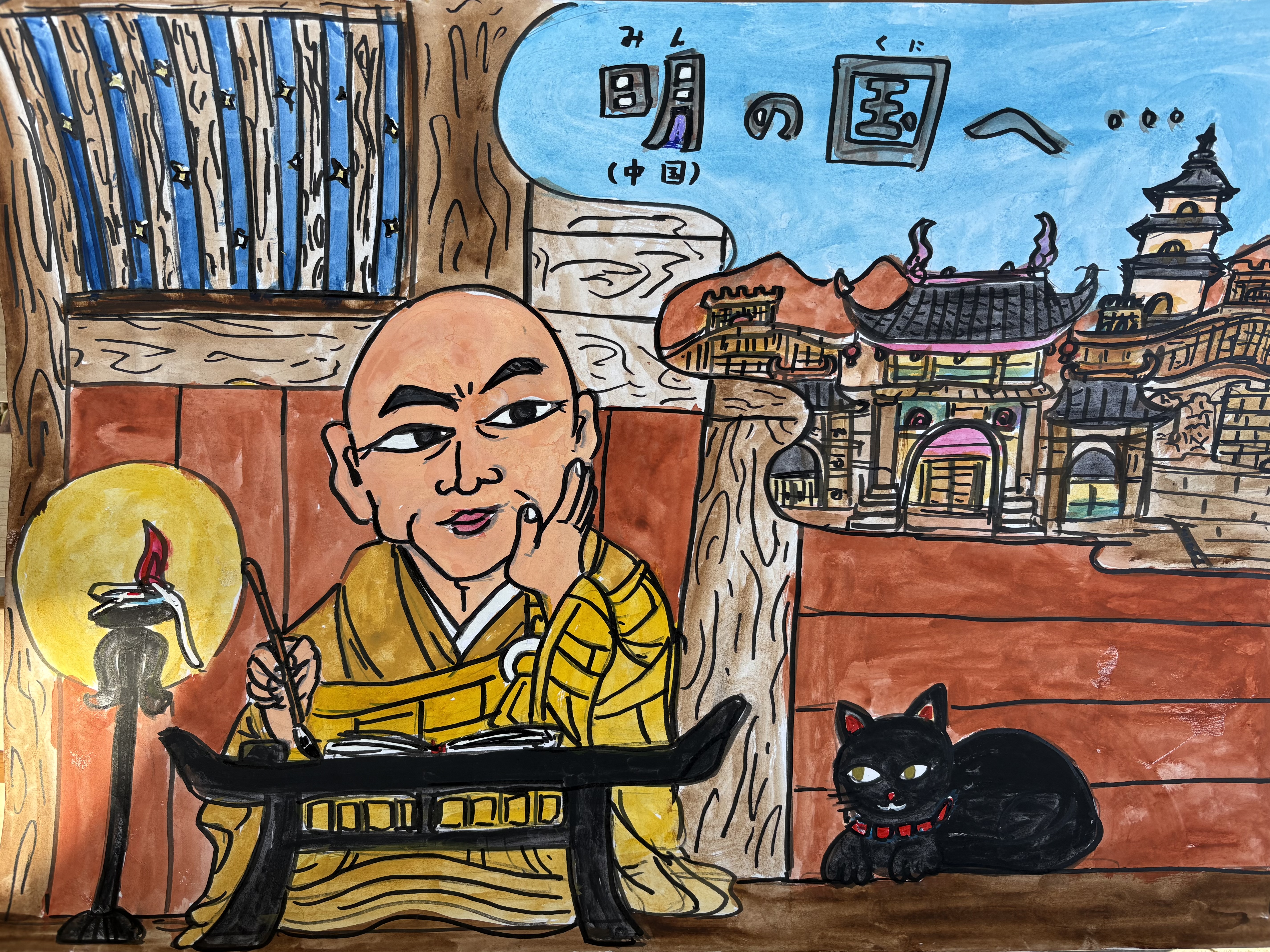

あ〜又、袋中さまのブツブツ一人事が始まったにゃ。

「あ〜ぁ、やっぱり(中国の)明(みん)に直接行って見なけりゃ詳しい仏教の教えはわからない・・。行ってみたいな〜、明の国へ!・・よし、もう我慢できない。お寺の仲間には内緒でこっそり出かけよう!クロ、お前も行くかい?」

「かってん、承知ニャー!』

・・という訳で、袋中さまと一番弟子の黒ネコの僕は、お寺の仲間達には内緒で、南国行きの貿易船に乗せてもらい『明国』に向かって出発した。

ところで、どうしてネコの僕も船に乗る事が出来たのかって?それは、船には食べ物を食い荒らすネズミたちがよく居たからさ。

僕はそんなネズミを見つけて退治する仕事があったので、船乗りたちには昔から大事にされてきたのさ。

僕は船の守り神だね。

袋中さまも、さぞや鼻が高かったろう。オッホン!

つづく

紙芝居『袋中上人と沖縄民謡エイサー』(その1)

紙芝居『歌舞伎のはじまり』(その5 最終回)

紙芝居『歌舞伎のはじまり』(その4)

‥その後、[阿国歌舞伎ロス]になった京の都はどうなったでしょう。

知恵のある?都の商売人たちは、こう思いました。

「女性の肌を露出する踊りが、風紀上良くないのなら、男性が肌を見せるなら良いだろう。」と言って‥、

都の商売人たちは、次に若い超美男の男性を集め、今でいうイケメンの若者を募り、歌い踊らせ芝居をさせました。(‥あまり現代と変わらないような‥?)

これは『若衆歌舞伎(はたまた野郎歌舞伎)』と呼ばれて、大ヒットしました。

‥しかし、これも江戸幕府に目をつけられ『これも風紀上良くない!』と禁止にされてしまいました。

そしてその後、歌舞伎は(お堅い真面目な?)大人の男性だけが、男役、女役を演じる芸能芝居に形を変えて全国に広がり、日本の文化になってゆきます。(幕府の風紀係はもうあまり介入しませんでした‥)

さらに、阿国歌舞伎から、もう一つ新しく分派した商売がありました。それは‥.つづく

紙芝居『歌舞伎のはじまり』(その3)

やがて、その『阿国』の噂を聞いた時の二代将軍[徳川秀忠]は、「その京の都で人気の踊り子、阿国とやらのかぶく踊りを是非、お城で見てみたい!」と所望し、呼びつけて観覧しました。

‥が、(超まじめ人間)秀忠は、その阿国が肌や素足を露わにし、髪を振り乱し踊る姿を見て、「‥徳川幕府がこれから築いてゆく社会の風紀に、この踊りの芸は良くない!」と、阿国歌舞伎を禁止にしてしまいました。

‥落ち込む阿国。そしてその後、彼女は都から忽然と消えてしまいます。

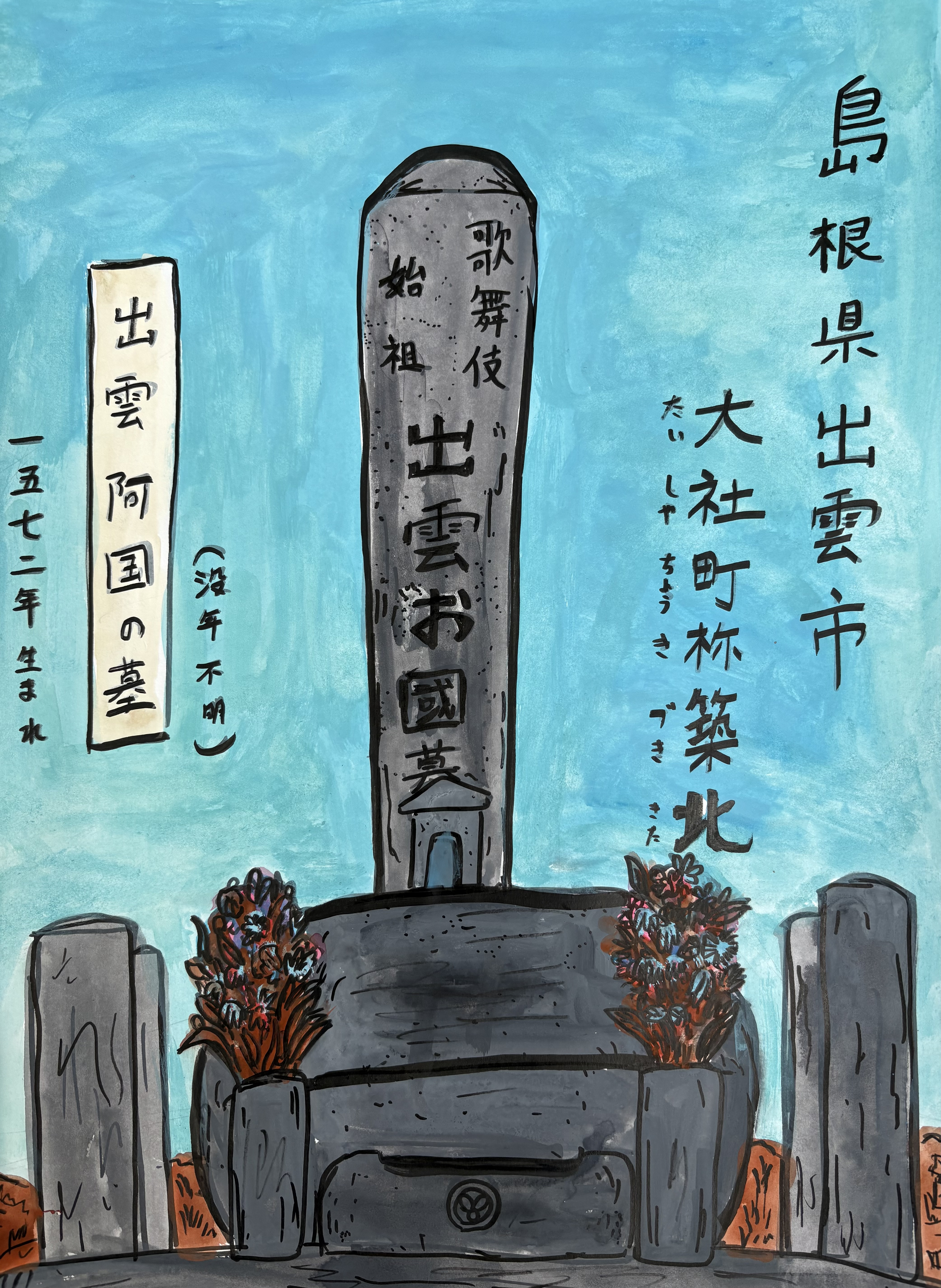

それから、阿国はどうなったでしょう?

‥おそらくこれは想像ですが、阿国は故郷の出雲に帰って、静かに余生を過ごし亡くなったと考えられます。

現在、島根県出雲市に、[歌舞伎始祖]として阿国のお墓が建っています。つづく

紙芝居『歌舞伎のはじまり』(その2)

‥時代は[徳川時代]に移ります。

そして、阿国は恋をします。

その相手は[名古屋山三(なごや・さんざ)]という、彼も天下一派手な[かぶく侍]でした。

阿国と山三のカップルは、あっという間に都中のうわさの人気者になってゆきました。

‥しかし、その幸せもつかの間、恋人の山三は侍同士の争いに巻き込まれ、亡くなってしまいます。

阿国のショックは、それは大きいものでした。

その悲しみを癒やす手立ては、やはり踊る事しかありません。

阿国は悲しみを忘れようと、必死になって踊りました。

そんなある日、阿国は恋人[山三]の霊が乗り移ったかのように、彼の形見の刀を持ち出し、彼の十字のロザリオを身につけ扇子を片手に、狂ったかのように髪を振り乱し、[山三]自身に成りきって踊り始めたのです。

それを見ていたお客たちは、その鬼気迫るその迫力に、「おお、あれは正に[山三]の霊が乗り移った姿!‥おお、阿国!天下一!阿国かぶき、天下一!」と褒めたたえ、その舞いに熱狂しました。

‥が、しかし、つづく

紙芝居『歌舞伎のはじまり』(その1)

歌舞伎(かぶき)とは、文字の如く『歌って、舞う、お芝居役者』という意味です。

又、『常識はずれの奇抜なファッション』という意味の『傾(かぶ)く』から生まれた言葉とも言われています。

さて、この歌舞伎のお話は戦国時代の終わりから始まります。

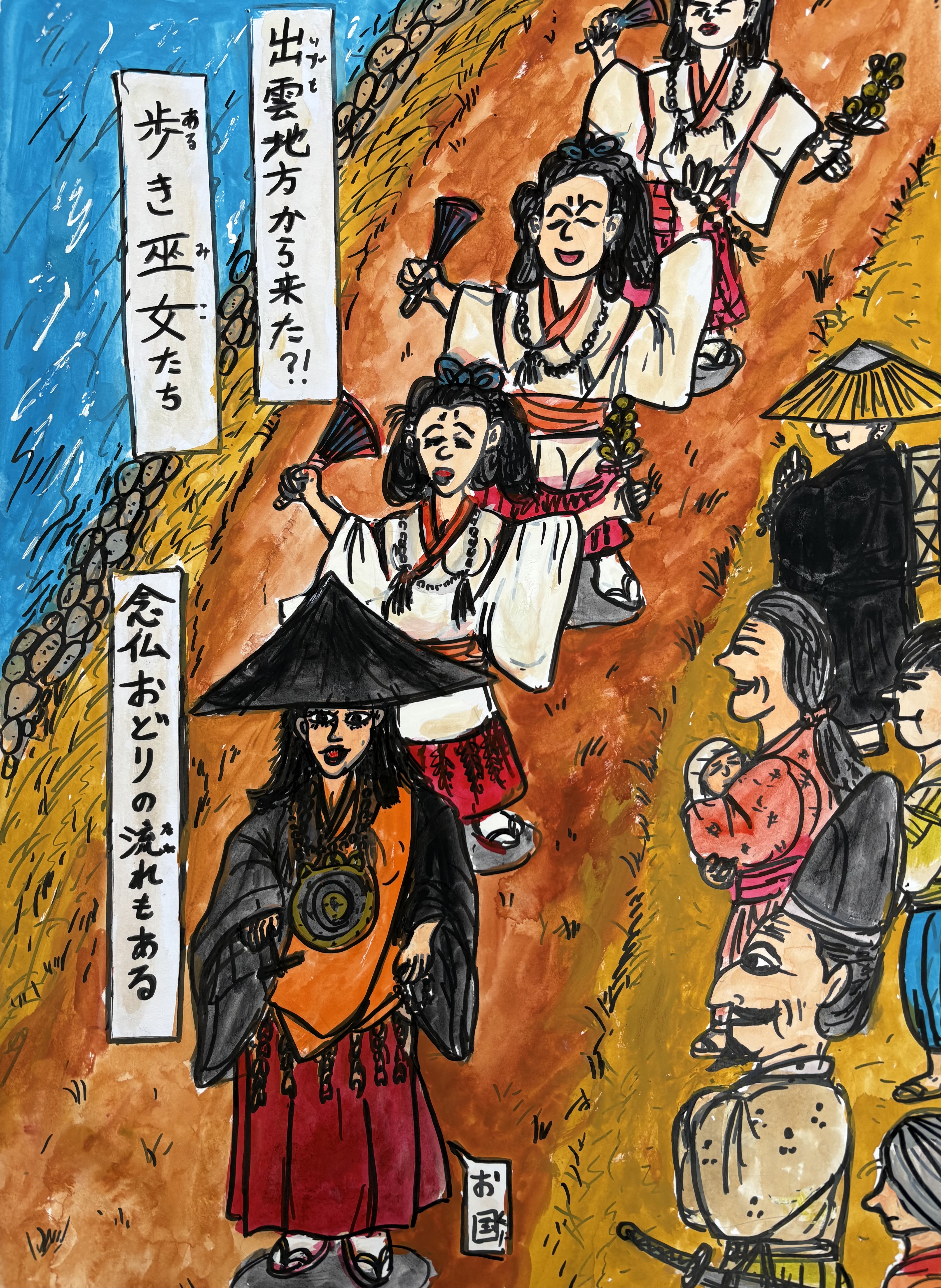

主人公は『出雲(いずも)の阿国(おくに)』という女性で、歌舞伎踊りを始めた人とも言われています。

それでは、歌舞伎の歴史のお話のはじまり、はじまりー。

‥ここは京の都です。

阿国という女性は、その呼び名のように、出雲地方(今の島根県)で生まれたと言われています。

(諸説ありますが、)彼女は出雲大社の巫女さん達のリーダーでした。

巫女といっても正式ではなく、数珠を持ち、鐘を鳴らして、念仏も唱え(踊り念仏)、神楽も舞いました。

はるばる出雲地方から、京都にやって来たのは、故郷の寺院や神社の修繕寄付を集める為でした。

「ナンマンダーブ、ナンマンダー」十八番の念仏踊りです。

阿国は、歌って踊る事が大好きでした。

念仏を称え、鐘を打ち鳴らし、飛び跳ね楽しく舞い、寄付を募るので、都の人気者になっていきました。

そこで、阿国たちは巫女を辞めて、芸能一座を開く事にしました。

京の都の人々は、阿国たちを[派手に踊って騒ぐ人]=「かぶく人」、阿国かぶきと呼ぶようになっていきました。つづく

紙芝居『アポ電サギは突然に!』(その4 最終回)

さて、電話によるサギ事件については、自分は十分気をつけているつもりです。

しかし、今回のように自分の息子の声でさえ、騙されてしまった事に、私は大きなショックを受けてしまいました。

どうやら高校同窓会名簿などから、犯人はその実家を狙って、アポ電話を掛けて来ると聞きました。

皆さん、次々と現れる新種の犯罪には、十分気をつけて下さいね。

『私だけは騙されません』という人程、騙されてる現実があります。

お互い気をつけましょう。おしまい

※ それから『おまけ』として.、『還付金サギのお話』という短い紙芝居を付けておきますので、これも、よろしければ見てください。

『還付金サギの話』

‥こんな電話が掛かってきました。

「‥あーもしもし、私は○○市役所,健康保険課のマツモトといいます。

この度、国の制度改正がありまして、お宅様に67,860円の過払いがありまして、今日がその受け取れる最終日なのですがご存知でしたか?

あー、ご存知ない。間に合って良かったです。

‥ところで、お宅さまはどちらのお取り引きの銀行様ですか?あー、◎◎銀行様。

本日中でしたら、そちらの銀行様の窓口で、ATMを使って過払い金をお受け取り頂けますよ。

これから、そちらの銀行様にご連絡をお入れしておきますので、是非、お受け取りください。」ガチャ!

‥このような電話があり、しばらくすると‥、

「あーもしもし、私くし、◎◎銀行総合コールセンターのハセガワと申します。

先ほど、○○市役所のマツモトさまから過払い金の事でお電話を頂戴いたしました。

それで、本日中であれば、お近くの◎◎銀行ATMから過払い金『払い戻し手続き完了証明書』を発行できますので、(※注意・そんな証明書など無い!)すぐにお近くの◎◎銀行に行かれ、そこで○○番にお電話ください。私たちがすぐに手続きを開始いたしますので。(※これが罠です!)

えっ、『今日は用事があって行けない』と‥。それは、もったいのうございますよ!なんとか、タクシーを使ってでも銀行までお越し下さい。

えっ、『とりあえず、申請書を送ってくれ』と。‥ああ、そうですか。残念です。わかりました。」ガチャ!

これで電話は切れました。

明らかに、これはサギです!

私は会話の途中に『これは怪しい』と思いました。

で、電話を切った後、すぐに警察に連絡をすると、私服警官がやって来られ、色々と聞かれ、又様ざなお話をお聞きしました。

そしてその中で『今年はこのようなサギの手口の事件が○○市だけで70件ありました。その内、17件の方が被害に遭われました。』とお聞きしました。

犯人は、午前中に電話を掛けて来て、その日の3時までに、ATMで現金を誘導して振り込ませるそうです。

犯人たちは、過去の株式投資の個人情報などから、高齢者を狙って電話をしてくるそうです。

皆さんも、気を付けましょうね。あなたもですよ!ドーン! おしまい

ページ移動

- 前のページ

- 次のページ