僕は、おねしょをする癖があった。

おねしょをする度に、お母さんは僕をきつく叱った。

しかし、或る日、又僕はシーツを濡らしてしまった。

・・が、その日、お母さんは何も言わずにその濡れたシーツを持って部屋を出て行った。

「にんじんっ、朝ごはんよ!」と、しばらくしてお母さんは僕を呼んだ。

僕はテーブルについて、スープを一口飲んだ。

僕はドキッとして、スプーンを止めた。

それを見て、お母さんは笑いながら言った。

「汚い子ね。わが子ながら嫌になっちゃう。・・いいこと⁉あなた、自分のした[おねしょ]入りのスープを飲んだのよ。」と、言った。

僕は「うん、たぶんそうだと思ったよ。」と言った。

ある日、僕はおでこに怪我をしてしまった。

大量に出たおでこからの血を見て、僕ではなく、お兄ちゃんが「ギャー!」と言って気絶してしまった。

お母さんが飛んで来て、僕ではなく、お兄ちゃんをそっとベットに運んで、冷たい水で頭を冷やして看病し始めた。

僕は姉さんに包帯を巻いてもらった。

そんな僕を見て、お母さんは言った。

「まったく、いつもこうなんだから!本当にどうしょうもない子ね!」と。

ある食事の時。

お母さんは、僕に言った。

「あなたの分のメロンはありませんよ。私と一緒で、にんじんはメロンが嫌いだから。」と。

本当は、僕はメロンが大好きだった。

が、お母さんの言うことには逆らえなかった。

「さぁ、にんじん、メロンの残りの皮をウサギに持って行ってやりなさい!」とお母さんは言った。

「はい。」と僕は答え、家族が食べ残した黄色い部分を、ウサギ小屋で一人懸命にかぶり付いたのだった。 つづく

[管理用]

[管理用]

記事一覧

※画像をクリックすると拡大されます。

紙芝居:『にんじん』(その3)

紙芝居:『にんじん』(その2)

お母さんは、僕が嫌いなんだ。

だから、僕をいつもいじめる。

兄さんと姉さんは可愛がられるのに、僕はいつもいじめられる。

父さんは、そんな僕を見てしらんぷり。

だから、僕の心はいじけている。

・・でも、本当はさみしがりやなんだ。

ある晩のこと。

お母さんが窓から外を見て言った。

「あら、ニワトリ小屋の扉が開いたままだわ。お兄ちゃん、閉めて来て。」

「やだよ。怖いもん。」

「それじゃお姉ちゃん、閉めてきて。」

「私だって嫌よ。」

「あらっ、そうだわ。にんじんを忘れていた。・・にんじん、あなた閉めてらっしゃい!」

「僕も怖いからやだよ。」

「何を言っているの!怖いですって!もうそんなに大きいのに。早く行きなさい!」と、お母さんは、僕に手を挙げた。

僕は泣く泣く、ニワトリ小屋の扉を閉めに行った。

勇気を出して閉めて帰ってきたら、みんなしらんぷりをしていた。

ある時、父さんが、鉄砲でキジを射止めて帰って来た。

キジはまだ生きていた。

お母さんが僕に言った。

「にんじん、キジを料理しなきゃなんないの。早くいつものように、キジの首を絞めてしまいなさい。」

「やっぱり僕、キジの首を絞めるのやだなぁ・・。」

「何言ってるの!それは男の仕事でしょ!」と、お母さんは怒鳴るので、僕は目をつぶってキジの首を絞めた。

キジは羽根をバタバタして必死で抵抗した。

そして、やっと動かなくなると、お母さんは僕を見てつぶやいた。

「まぁ、残酷な事。あなた、心の中では喜んでるんでしょう。・・ぞっとするわ。」と言った。 つづく

紙芝居:『にんじん』(その1)

(はじめに)

僕の友人に、昔、実の母親に『精神的虐待』を受けた者がいる。(今は幸せに過ごしているが。)

それは、子供の頃の事なのだが、今も鮮明にその体験談を話してくれた。

その話を聞いて解ったことは、大人になった今も、心は深く傷ついている・・ということだ。

又、その話を聞いて、僕は『それって、外国の児童文学[にんじん]と一緒やん⁉』とも思った。

心理的虐待をテーマにした半自伝的児童文学、ジュール・ルナールの『にんじん』である。

そしてこの話、今こそ『紙芝居』にすべきだと思った。

それが、今からお話する紙芝居『にんじん』である。

尚、この紙芝居はラストが小説とは少し異なっている。

・・敢えて、そうした。それを最初に述べて始めるとする。

それでは、紙芝居『にんじん』のはじまり、はじまりー。

《母につけられたあだな にんじん》

ジュール・ルナール原作

僕は『にんじん』と呼ばれている。

髪の毛が赤くて、もじゃもじゃしているからかもしれない。

そんなあだなを付けたのは、お母さんだ。

お母さんは僕を名前で呼ばず、『にんじん』と呼ぶ。

だから、お父さんも、兄さんも、姉さんも、みんな僕を『にんじん』と呼ぶんだ。 つづく

京都伏見区:[勝龍寺]様の報恩講

京田辺市[圓照寺]さまのバスの団体参拝

紙芝居:「大石順教尼ものがたり」(その9:最終回)

順教尼は、身体の不自由なお弟子さんたちに、

「たとえ、両手・両足が無くても、他の人に笑顔や優しい言葉を差し上げることはできる。・・それを忘れてはならない。・・体が悪くても、心の障害者になってはいけません。」と言われました。

又、お掃除も徹底して行われました。

片足の悪い御弟子さんとの間に、次のような会話が残っています。

「先生っ、なんで私は、こんなに転ぶのでしょうか?」

すると、順教尼は、

「片足が悪くても、転ばない方法を教えてあげよう。

それはな、悪い足を隠さないことだよ。」と言われました。

これは、《自分自身のこだわりを捨てよ》という教えでした。

日本のヘレンケラー。

身体障がい者の心の母と、呼ばれた大石順教尼は、昭和43年、80歳で大往生されます。

社会事業家であり、宗教家であり、芸術家であった大石順教尼。

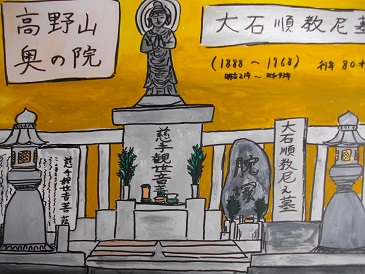

そのお墓は、現在彼女の[腕塚]と共に、和歌山県の高野山、奥の院参道に祀られています。 おしまい

(ご子孫:大石晶教尼さん)

(高野山:大石順教尼の墓)

紙芝居:「大石順教尼ものがたり」(その8)

紙芝居:「大石順教尼ものがたり」(その7)

紙芝居:「大石順教尼ものがたり」(その6)

余談になるが、妻吉(のちの大石順教)が、芝居の一座と共に日本中を旅をしていた時、妻吉を姉のように慕い、終生仲の良かった芸人に、有名な『柳家金語楼(やなぎや・きんごろう)』がいる。

彼は、妻吉が口で文字の練習を始めた頃、自分も一緒に字の練習をしていたそうだ。以上

妻吉の口を使っての文字を書く練習が始まろうとしていました。

が、彼女は幼い頃から舞妓であった為、学校に行っていません。

だから、文字の読み書きが出来なかったのです。

そこで、彼女は自分で、(旅先で)小学校を見つけ、そこの校長先生にお願いし、文字を教えてもらう事からスタートしました。

そしてその後、口に筆を含み、懸命に努力し、文字の読み書きを覚えたそうです。

さらに、その後、絵画の道も究めるようになっていきます。 つづく

(※僕も真似して、口で写経をしてみた。・・ボロボロでした[苦笑])

紙芝居:「大石順教尼ものがたり」(その5)

病院を退院した妻吉(のちの順教尼)は、生活の為に働かなければなりません。

両腕を失い舞妓に戻れなくなった彼女でしたが、大阪の寄席に出て、三味線に合わせて長唄を歌いました。

見物客は、『堀江の六人斬り事件』の生き残りを、一目見ようと、寄席は連日、大賑わいであったそうです。

それから、彼女は旅芸人の一座と共に、日本中を旅することになります。

そして、旅の一座が東北の仙台の旅館に泊まった時の事です。

その宿に[カナリヤ]の鳥かごが吊るされていました。

その鳥かごの中を見ると、小さな雛が居て、親のカナリヤがくちばしでエサを懸命に運んでいました。

妻吉は「あぁ・・、この鳥たちは羽があっても手は無い。なのに、口を使って一生懸命にエサを運び育てている。

そうだ、私にも口がある!・・できないはずがない!」 と、彼女の前に小さなカナリヤを通して、大きな世界が見えた一瞬でした。

この時、妻吉19歳でした。 つづく