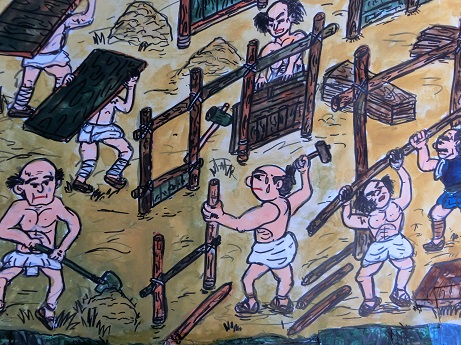

こうして『富田の荒れ地』の開発工事が始まりました。

周囲の四つの村から、各二名ずつ代表を決めて計『八人衆』で、お寺の建立や周りの屋敷の町割り、そして田畑の場所などを取り決め工事を開始したのです。

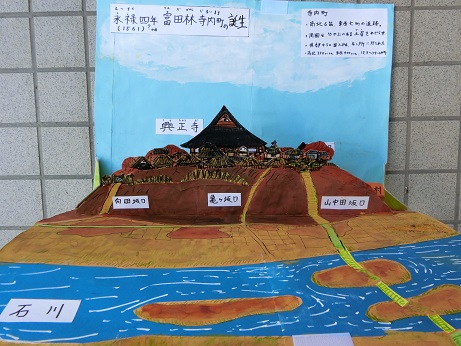

こうして[永禄四年]、寺内町は完成しました。

この町は、東西七本、南北六本の街路で区画された[13.3ヘクタール(東京ドーム約三つ分)の]町で、(興正寺という)お寺を中心に創られました。又、周りは堀などで囲み、夜は門を閉め、誰彼なしに入れないようにしました。(結果、野武士たちは入れなくなりました。)

そして町全体をお寺の境内とみなし、信者たちが平和な話し合いで物事を取り決めのできる『宗教自治都市』になったのです。

又、同じ宗教の[浄土真宗](本願寺)が織田信長軍と戦い、浄土真宗に味方した町が、信長軍に焼き払われる中、富田林寺内町は信長に逆らわず、お金を出して中立を守った為、焼き討ちに合わずに済みました。

宗教.寺院の威光を利用しながら、自分たち町民の事は、自分たちで決め、そして守るという、したたかさもあったのです。

こうして寺内町は、彼ら民衆で『富田林(とんだばやし)』と名付けられ発展してゆくになります。

そして江戸・明治時代を経て、富田林全体の商業中心の役割を担い、木綿業、材木商、清酒業などが大いに発展していきました。

戦乱の世に、自分たちの[極楽浄土]を作ろうと、庶民が立ち上がり、完成した町『富田林寺内町』。

今、令和の時代、寺内町はその歴史と文化の大きさから、『重要伝統的・建造物群保存地区』の指定を国から受け、新しい街づくりの試みが始まっています。

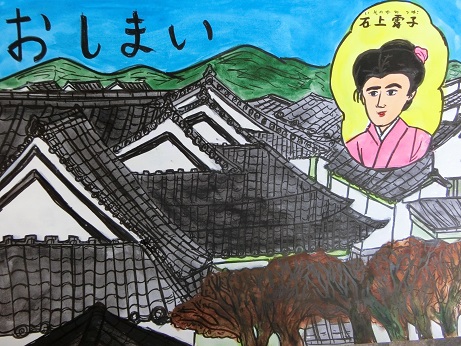

それでは、最後に寺内町で生まれ育った歌人『石上露子』の一首の歌でこの紙芝居を終わることにいたしましょう。

『今はとて 還りゆくべき古里は 哀しかりけり 恋しかりけり』 おしまい

[管理用]

[管理用]

記事一覧

※画像をクリックすると拡大されます。