・・子供の頃、教科書やお経の本などを畳の上に、ほっちらかして置いたら、お祖母ちゃんに「なんと、勿体ない!」とよく叱られた。

子供心に『・・なんで勿体ないのかな?』とよく思いながらも、《お経本は粗末にしてはいけない》という考え方は、確かにこの時、作られたような気がする。

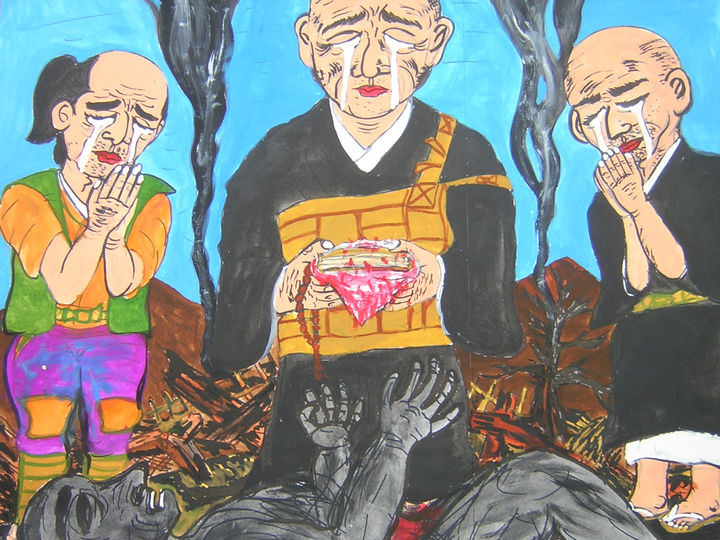

これは、命を懸けて、《それ》を守った一人の青年僧のお話。 (仏教もの30)

(仏教もの30)

今から、五百年程前のお話・・。

福井県は〔吉崎〕という所に、『吉崎御坊』という《蓮如さま》が作られた大きなお寺があった。

時に〔文明六年〕三月二十八日の夕刻、お寺近くの家から突然の出火。そして炎は瞬く間に、お寺にまで燃え移った。

「火事や、逃げろー!」とその声に、《蓮如さま》は取り急ぎ、手元の『お聖教』を取りまとめ逃げ出された。

しかし、大事なお聖教を一巻、忘れて来てしまった。

「ああっ、しもうた~」と嘆く《蓮如さま》・・。

その声を聞いて、一人の若いお坊さんが「私がその『お聖教』を取って参ります!」と叫び、燃え盛る炎の中へ、飛び込んで行った。

そのお坊さんの名は、〔本向(光?)坊・了顕(リョウケン)〕といった。

やがて、炎は鎮火へと向かったが、〔本向坊〕は再び、戻っては来なかった。

次の日、「本向坊よ~、生きておったら返事せぇー!」と、《蓮如さま》と村人たちは、必死になって探した。

やがて、蓮如さまの〔書院〕跡から、〔本向坊〕が見つかったとの連絡が入り、急いで行ってみると・・・、

そこには、身体を丸め、黒こげになって死んでいる〔本向坊〕の遺体があり、皆で、仰向けにして遺体を運ぼうとすると、なんと、お腹が断ち切れていて、そこから《お聖教》が一巻、布に巻かれて出てきた。

「なんと!本向坊は、自分の腹を切って《お聖教》を隠し守ったのか!・・ありがとよ、本向坊。・・南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏・・」と《蓮如さま》と村人たちは、涙ながらにいつまでも合掌をされたということじゃ。

そして、今でもこの《お聖教》は、京都の〔西本願寺〕に大事に納められているという。 おしまい

[管理用]

[管理用]

記事一覧

※画像をクリックすると拡大されます。