昔、静岡県は[駿河(するが)の国]と呼ばれていました。

こんな歌があります。

「駿河には、過ぎたるものが二つある。富士のお山に、原の白隠(はくいん)」。

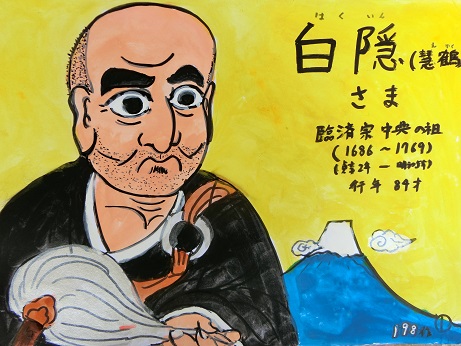

白隠さまは、臨済宗の『中興の祖』と呼ばれる立派なお坊さまです。

江戸時代の半ば、駿河の原(はら)宿(今の沼津市)に生まれました。

それでは、白隠さまのお話をさせて頂きましょう。

はじまり、はじまり〜。

白隠さまは、宿場町の大きな運送業の息子として生まれました。

幼き頃の名は[岩次郎]と言い、よく母親と共に近くのお寺にお説教を聴きに行っておりました。

そんなある日のお寺での事。

いつものように、住職がお説教を始めました。

「良いか、悪い事をすれば、あの世で閻魔大王に裁かれて地獄に落ちるんじゃぞ!・・たとえそれが子供であってもな・・、わかったかな。」と話されました。

それを聞いて、岩次郎は心の底から「地獄には行きたくない!」と思いました。

で、悩んだ末・・。

15歳で両親を説得して、出家することにしました。

「よし、私はお坊さんになって、これから一生懸命修行して、必ず極楽へ行かせてもらうぞ!」と誓うのでした。

お坊さんになった岩次郎は[慧鶴(えかく)]と名を改めました。

(が、この紙芝居では悟りを開いたのちの名である[白隠]で通します。)

それから白隠さまの修行の日々は続きます。

朝のお勤め、座禅、掃除、そして托鉢。

それは地獄に行かずに済む、悟りを求めた骨身を削るような修行でした。

そして、良い師匠を求め、全国各地の国を旅して巡り歩きました。

つづく

[管理用]

[管理用]

記事一覧

※画像をクリックすると拡大されます。

紙芝居:『白隠(はくいん)さま』(その1)

コメント一覧

コメント投稿

- 「名前・コメント」欄を入力し、投稿ボタンを押してください。